2025年10月28日

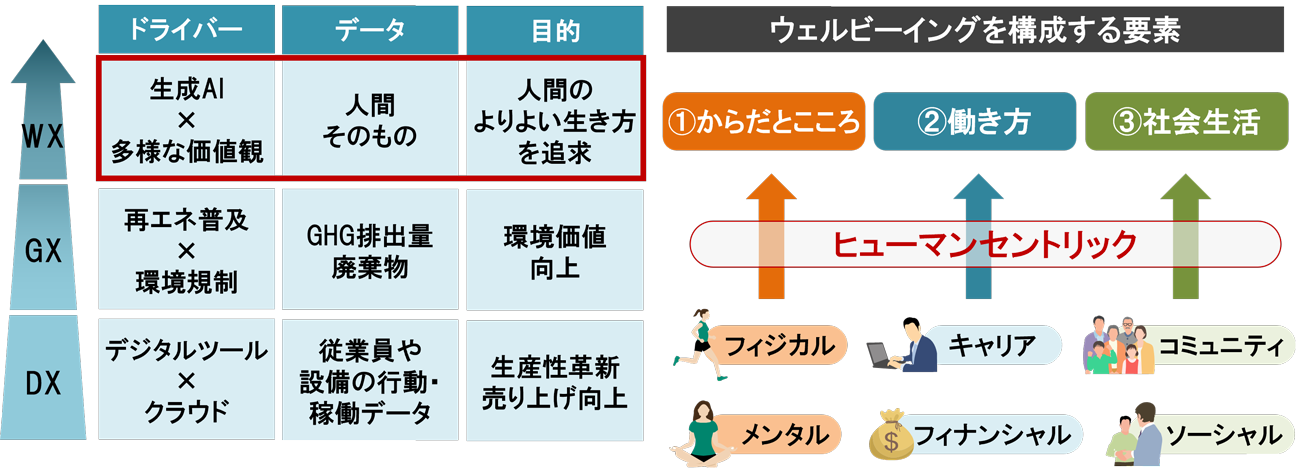

本研究はデジタルトランスフォーメーション(DX)やグリーントランスフォーメーション(GX)に続く、新たな社会変革の潮流として「ウェルビーイング・トランスフォーメーション(WX)」に注目している。WXは、生成AIの急速な普及・進化と価値観の多様性拡大といった社会変化を背景に、人間のよりよい生き方の追求を目的として、「からだとこころ」、「働き方」、「社会生活」から成るウェルビーイング(Well-being)の視点で、産業・ビジネスを再構築するという概念である(図1)。本稿ではその中でも「働き方」を取り上げ、将来の社会課題からWXが求められる背景、ウェルビーイングの進展の方向性、次世代テクノロジーの活用と産業・ビジネスの再構築の可能性について分析していく。

資料:日立総研作成

図1:ウェルビーイング・トランスフォーメーション(WX)の概念

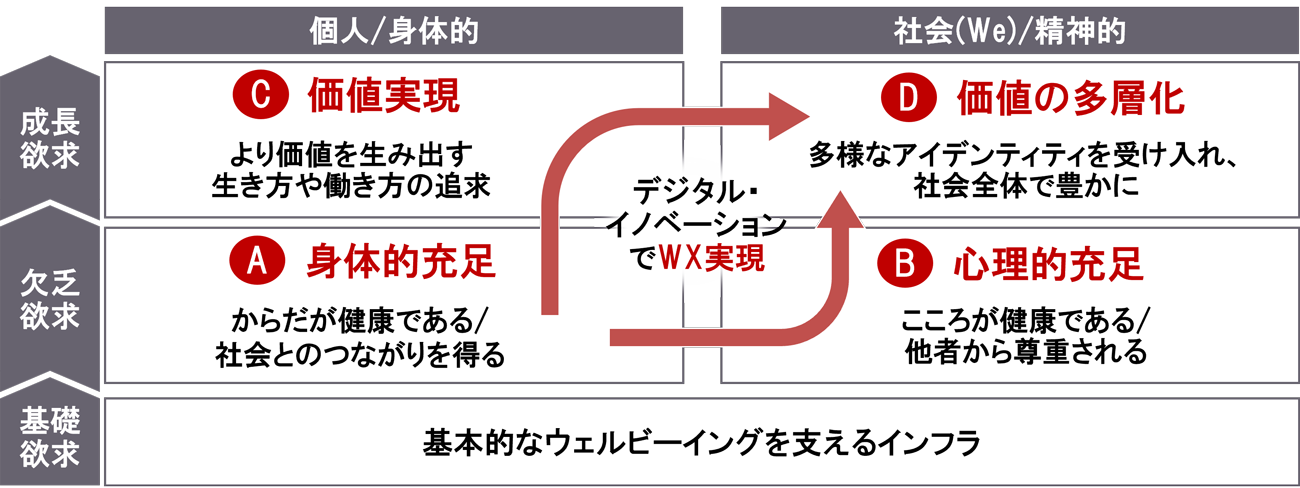

日立総研では、WXは段階的に実現されるものとして捉え、図2に示す通り、縦軸の欲求段階と、横軸の対象範囲(個人/身体的と社会(We)/精神的)に基づいてこれを分類した。まず、安心・安全な生活を送るための基本的なウェルビーイングを支えるインフラがあり、そこに足りないものを満たしたい欠乏欲求に対して、身体の健康、社会とのつながりを得ようとする「(A)身体的充足」、こころの健康、他者から尊重される「(B)心理的充足」が実現した状態がある。さらにより価値を生み出す生き方・働き方を追求していく「(C)価値実現」、多様なアイデンティティを持つ他者を受け入れ、社会全体で豊かになろうとしていく「(D)価値の多層化」へと発展していく。そして、このような(A)〜(D)に対応した新たなテクノロジーやビジネスが登場することによって、デジタルイノベーションを通じたWXが実現すると考える。(図2)

資料:日立総研作成

図2:ウェルビーイングの考え方の進展

製造現場の作業者から研究職、サービス従事者まで、広範な職業で労働人口の減少や職務・スキルの不適合などによる労働力不足が深刻化している。そして慢性的な労働力不足が現職者の負荷を高め、心身の不調による離職を招くことでさらに労働力が不足するといった悪循環が懸念される*1。

そのような労働力不足への解決策としてAIやロボットによる自動化・省人化が期待され、特に生成AIは急速に普及と進化を遂げてきた。しかしその一方、今度は生成AIが人間の仕事を代替することに対する雇用不安が募っている。2025年には、AmazonやMicrosoftなどアメリカのビッグテック企業も、数千人規模の従業員削減を打ち出し始めた。また、中国では大型貨物機の無人運行の実証実験も始まっており、高度な専門性が求められる領域でもAIの導入が当然となりつつある。

このように、AIは労働力不足の解決に貢献すると同時に人を代替する可能性という雇用不安も招いており、人類がこれまで経験したことがない労働環境下において、「働き方」を再定義することが重要となっている。

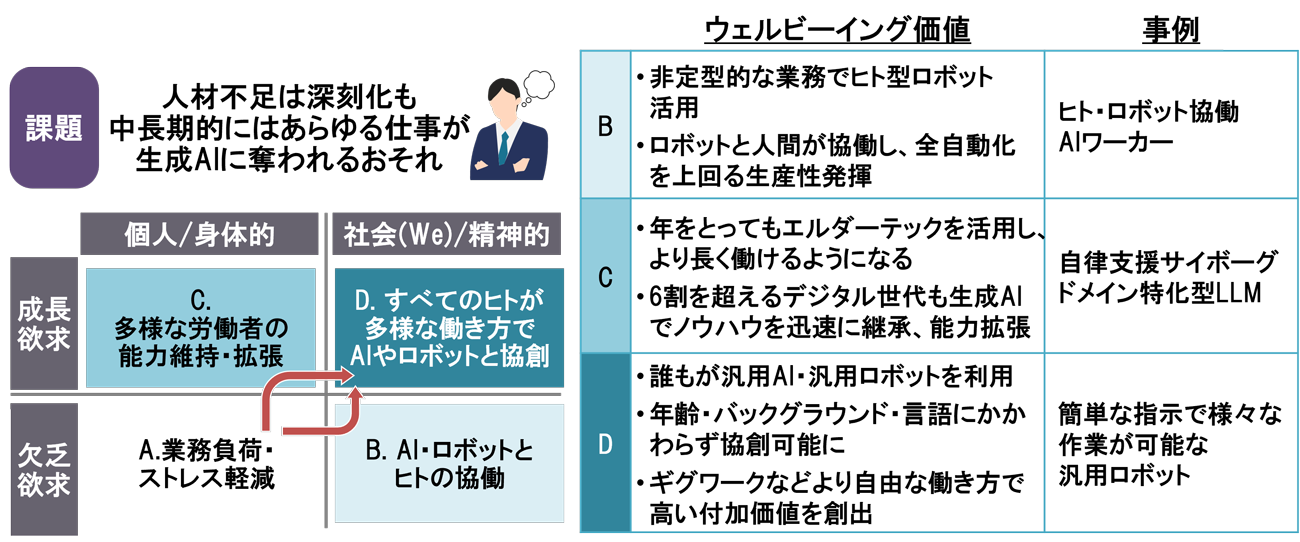

「働き方」の観点でウェルビーイングが高まる方向性を検討すると、従来は各人の作業負荷軽減(図3A)が中心であったが、今後は増え続けるAI・ロボットと協働を進める(図3B)とともに、人間の能力そのものを維持・増強(図3C)し、最終的には全ての人がAI・ロボットと協創して高付加価値を生み出す世界(図3D)をめざすこととなる。

資料:日立総研作成

図3:働き方のウェルビーイングの進展

Bの領域で実現されるAI・ロボットとの協働は、工場・倉庫など肉体作業を伴う現場だけでない。オフィス業務においても、目的を指定すれば細かなタスクを課さなくても自律的にシステムを実行するAIエージェントの登場により、人と協働する「AIワーカー」が広がっている。今後数年間で、数名の従業員とAIワーカーで売上高10億ドルを達成するスタートアップが登場するとする主張もある*2。

Cの領域では、エルダーテックやサイボーグ技術の進化によって、人間は年齢や身体的特性の制約を受けず、能力を維持・拡張できるようになる。例えば、熟練技能者はサイボーグスーツで高年齢化に伴う身体の衰えを補い、より長く働くことができる。非熟練者はドメイン特化型LLMから対話や映像を通じたOJT指導を受けることで、従来は言語化困難な身体知・暗黙知を作業レベルで再現できるようになり、わずかな時間で一人前になることができる。

Dの領域では、汎用AI・ロボットが進化することで、人間の簡単な指示に対してロボットが自律的に環境を認識し、臨機応変に作業を行うようになる。例えば、アメリカのFigure AI社が開発したVision-Language-Actionモデル「Helix」は視覚・言語・制御の統合的な処理を可能とした。実際の公開デモ動画では、人間が自宅で買い物袋をロボットに渡して食料品を冷蔵庫やかごに収納するように指示すると、ロボットがその通りに作業を行っている。

このようにヒト・AI・ロボットの協働が進むことで、すべての人が肉体的制約や経験による制約から解放され、自身の特性や可能性を自分なりの形で最大限に発揮し、高い成果を上げることで自己実現できるようになる。

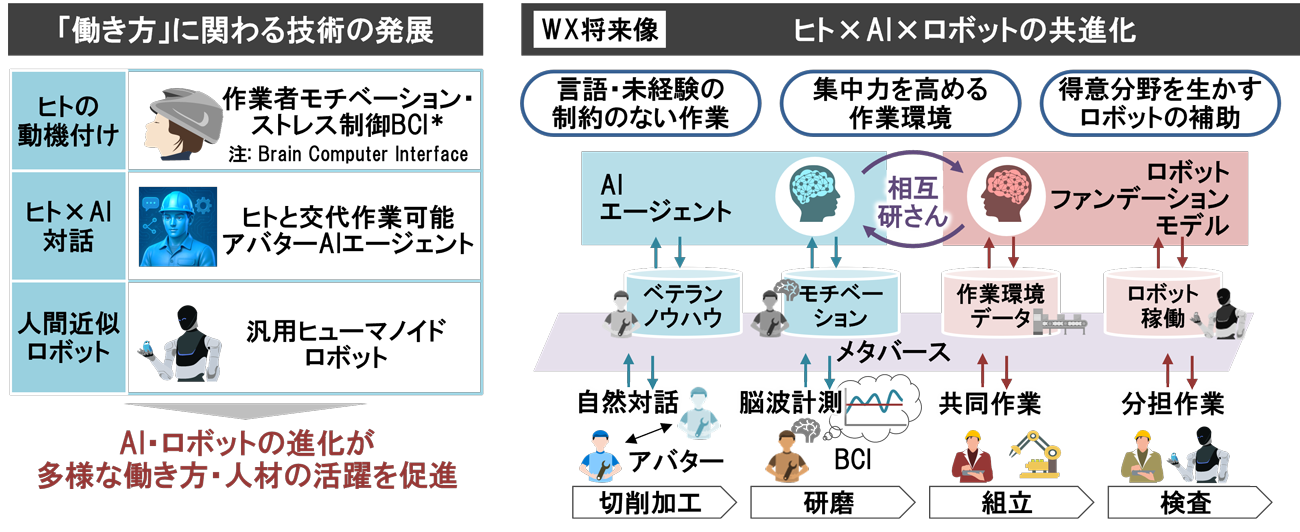

「働き方」における技術の発展・活用によって、人間とAI・ロボットが協働する新しい労働スタイルが現実味を帯びてきているなか、本章ではWXによって産業・ビジネスがどのように再構築されるかを展望する。

2025年現在、作業者の疲労度やモチベーションを読み取り脳刺激によってストレスの緩和と集中力の維持を促進するブレインコンピュータインターフェース(BCI)の開発や、人間と対話しながら業務システム上での作業を交代で進めるアバターAIエージェント、複数の補助作業をこなす汎用人型ロボットなどの開発が進んでいる(図4左側)。

これらの個々の技術が融合することで、ヒト×AI×ロボットの共進化が実現する。製造現場を想定すると、AIエージェントは熟練作業者のノウハウや、現場の人々のモチベーションデータを集約・学習する。暗黙知の形式知化である。AIエージェントの分析結果を含めた大量のデータで事前学習したロボットファンデーションモデルは、工場内の環境データや機械の稼働データをインプット情報として、人間が集中でき効率的に作業できる環境になるようロボットの群制御を行う。

このようにヒト、AIエージェント、ロボットの三者がリアルタイムで情報共有・対話し、おのおのの強みを発揮できるように作業を調整することで、作業効率の高まりとウェルビーイングの向上が両立する。具体的には、言語や経験の制約を受けない作業分担や、個々人が集中力を高めることができる作業環境の実現、それぞれの作業者が自分の得意分野を生かせるようにロボットが適切に補助に入る仕組みなど、ヒト×AI×ロボットが協調しながら共に進化していく新たな産業オペレーションが実現する(図4右側)。

資料:日立総研作成

図4:ヒト×AI×ロボットの共進化

本研究では、ウェルビーイング・トランスフォーメーション(WX)を、DXやGXに続く次なる社会変革の潮流として位置づけ、人間中心の視点で「からだとこころ」、「働き方」、「社会生活」を捉えなおし、産業・ビジネスを再構築する概念と捉えた。日立総研では、ウェルビーイングの構成要素の三つそれぞれにおける具体的な課題と技術動向を整理しているが、本研究紹介ではその一つである「働き方」を例に、WXを通じた産業・ビジネスの再構築の可能性を展望した。

引き続き、ウェルビーイングに関する最新技術や動向を調査するとともに、ウェルビーイングによって産業・ビジネスがどう再構築され、日立がどのように貢献できるのか検討していく。

渡部 正泰(わたなべ まさやす)

日立総合計画研究所 研究第三部 技術戦略グループ 主任研究員

(株)ボストン・コンサルティング・グループ、三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)を経て現職。

最近のテーマはAIの進化による産業・社会変革、システムインテグレーションビジネスの進化など。

西村 啓志(にしむら ひろし)

日立総合計画研究所 研究第三部 産業グループ 副主任研究員 (執筆当時)

日立総合計画研究所にて製造・サプライチェーンDXや技術戦略策定などに従事の後、現職は日立ハイテク。当社での主な研究テーマは、バイオ技術、GX、地域経済、生成AIなど。

執筆者紹介

渡部 正泰(わたなべ まさやす)

研究第三部

主任研究員

西村 啓志(にしむら ひろし)

研究第三部

副主任研究員

機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。

お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。