所属部署 産業グループ

氏名:常陰武士

今日の社会において、最も一般的な経済指標といえばGDP(Gross Domestic Product)ですが、その機能的限界を指摘し、GDPを代替、補完する「豊かさ」の新指標を作る取り組みが始まっています。こうした動きの一つに、仏サルコジ大統領の主導により、ジョセフ・スティグリッツ教授とアマルティア・セン教授の2名のノーベル賞経済学者に加え、パリ政治学院のジャン・ポール・フィトゥシ教授らが参画した「経済状況と社会進歩の計測に関する委員会」が挙げられます。同委員会はGDPに代表される一般的な社会指標と社会における人々の認識の間に乖離(かいり)があるのではないかというサルコジ大統領の懸念に端を発した国際委員会です。その目的は(1)GDPの限界の特定、(2)「豊かさ(Well-being)」に関する新指標の策定に追加的に必要な情報、(3)代わりとなり得る測定ツールの適用可能性の評価、(4)統計データの提供方法の改善に関し、政治指導者、政策立案者、学者、市民社会団体に対して提言することにあります。上記の著名な経済学者のみならず、気候変動や国民経済計算などの専門家も加わった調査・研究の結果を、2009年9月に最終報告書*1として発表しました。同報告書でも述べられているように、私たちの行動や意思決定は、基となる情報やデータにより変わってくるため、社会状態と社会的進歩の測定基準、測定結果に誤りがあれば、正しい意思決定はできません。より良い社会作りに向けてこうした指標の作成は非常に重要であるといえます。現時点では、本委員会の取り組みは具体的な指標群の策定や導入に至っていないものの、それに向けたアプローチを提案している点で注目に値します。

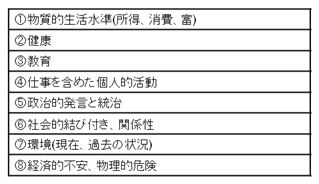

本委員会は、「豊かさ」は以下の8つの側面を同時に持つものと考えています。

表1 豊かさの構成要素

また、物質的生活水準だけを測定するという観点からも、GDPにはいくつかの限界があると指摘しています。(1)製品のサービス(特に政府サービス)の質の向上が正しく反映されていない場合がある、(2)豊かさは生産よりも所得や消費による影響を強く受けるが、一人当たりGDPは生産の指標であり、その構成要素である所得や消費、家庭内の取引などを十分に反映していない、(3)GDPを計測する国民経済計算は富を正しく把握できていない場合がある、(4)平均値としての一人当たりGDPが表わさない所得、消費、富の分布に一層注目する必要がある、などといった限界です。

委員会は、新たな指標作成に向けたアプローチも提案しています。その際、(1)現在の豊かさを表わす指標群と、それを(2)将来世代に引き継ぐことができるか否かという問題(持続可能性)を表わす指標群の両者を明確に区別し、混同しないようにしています。前者の測定方法として主観的豊かさに基づくアプローチと客観的豊かさに基づくアプローチを提案し、両者の併用が必要であるとして、3つのアプローチを提案しています。また、持続可能性の測定方法として、4つのアプローチを提案しています。

1.現在の豊かさの測定

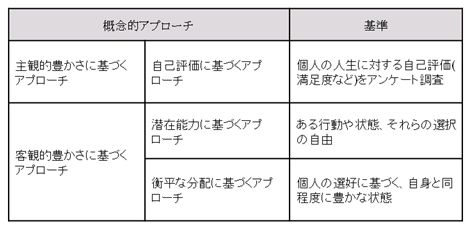

委員会は現在の豊かさを測定する指標群を、豊かさの主観面と客観面に基づき、2つのアプローチに切り分けています。

表2 現在の豊かさを測定する概念的アプローチ

1.主観的豊かさに基づくアプローチ

このアプローチは人々の主観に基づいて豊かさを測定するものであり、各人の生活について、例えば、家族、仕事、経済状態といった生活を構成するさまざまな領域に関する質問を通じて、満足度などの回答者自身による評価を聴取するものです。

2.客観的豊かさに基づくアプローチ

客観的アプローチとして、(i)潜在能力に基づくアプローチ、(ii)衡平な分配に基づくアプローチが言及されています。両者とも、評価方法や集計方法は異なるものの、人々の客観的な状態を測定するものです。

前者は人生をさまざまな「機能(行動、状態)」と「機能を選択する自由」の組み合わせであるとみなし、評価するものです。「機能」の例としては、健康であること、知識や職を有することなどが挙げられます。さらに、「機能を選択する自由」があることが、豊かであると考えます。

後者は、豊かさの多数の非金銭的側面について、個人の嗜好(しこう)に基づき、その人にとっての価値を金銭化する手法です。このアプローチは衡平配分理論*2から発展したものであり、典型的なものとして、「同等アプローチ(equivalence approach)」があります。このアプローチは、個人の現況と「同等である状況」(自身と同程度に豊かである状況)を非金銭的側面と所得の組み合わせの選択肢の中から複数選択させます。同じ選択肢を選んだ者同士は等しく豊かであるとみなします。また、非金銭的側面は同じでも所得が異なる選択肢を選んだ者の豊かさは、所得の差として金銭化できます。これにより、非金銭的側面を金銭化することができます。

委員会はこの主観的アプローチと客観的アプローチを併用する必要性を訴えています。さらに、社会的結びつきや精神的不安など、現時点で情報不足の領域のデータ、領域間の関連性にかかわるデータ、一般的な国勢調査には含まれていない人々の主観的側面に関するデータなどの収集に努めることが提案されています。

2.将来の豊かさ(持続可能性)の測定

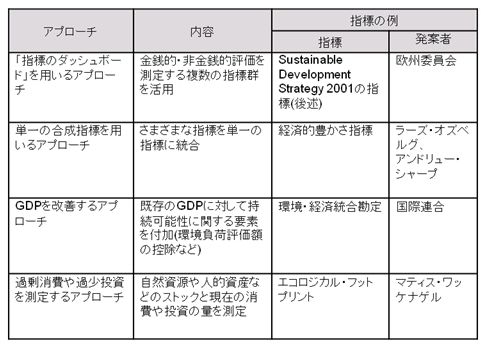

「持続可能性」の測定では、現在の豊かさが将来の世代にわたっても持続可能か、そのために必要なストックを削り取っていないかを測ることになります。その方法として、下記のような4つのアプローチを提案しています。

表3 持続可能性を測定するアプローチ

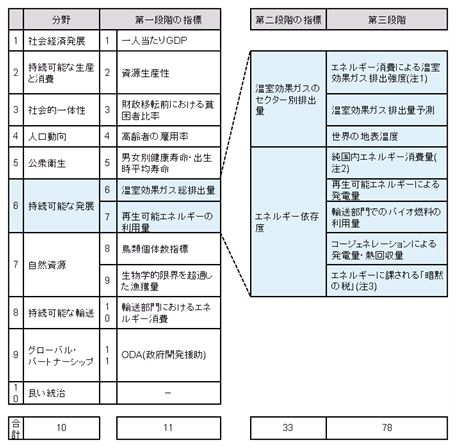

委員会はこの中で、「指標のダッシュボード」を用いるアプローチを支持しています。このアプローチは持続可能性にかかわる複数の指標を集め、例えば、自動車の状態をスピードメーター、タコメーター、燃料計など複数のメーターが搭載されたダッシュボードを用いて把握するように、持続可能性を測定するダッシュボードを作成するものです。その具体例として、EU持続可能な発展戦略(Sustainable Development Strategy)の指標を挙げています。(表4)

表4 EU 「Sustainable Development Strategy 2001」の指標(いわゆる「ダッシュボード」の例)

このダッシュボードには10分野を対象として、各分野につき、三段階に分かれた詳細な指標が設けられています。第一段階で11種類、第二段階で33種類、第三段階で78種類の指標が存在し、その多様性が特徴的です。「持続可能な発展」についてより詳しく見ると、第二段階には2種類、第三段階には8種類のより詳細な指標が含まれています。

ダッシュボードを用いるアプローチに対しては、その多様性のため、(1)単一指標同士を比較する場合に比べて比較項目が多く、相対的な比較が困難である、(2)必要以上の情報を提供し、混乱を招くといった批判もあります。

しかし、本委員会はこうした指摘に対して、多様性は持続可能性の性質に内在するものであると反論する一方、ダッシュボードに含まれる指標を厳選し、可能な限り少数にとどめる必要性も認めています。

上記委員会の取り組みは、現時点では、豊かさを測定する新指標の策定には至らず、策定のためのアプローチを提案するにとどまっています。とはいえ、現在の豊かさと将来の豊かさを区別し、豊かさの複数の側面を明確化した上で、さらに収集すべき情報や測定方法を提言している点に意義があるといえます。委員会も指摘するように、本報告書は議論の端緒に過ぎません。サルコジ大統領は今後、国際的な会議の場で、本報告書を基にした問題提起を行うとしており、議論の活発化が見込まれます。

機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。

お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。