所属部署 経営グループ

氏名:小寺克和

フレキシキュリティ(flexicurity)とは、労働市場の柔軟さ「flexibility」と労働者保護「security」を両立させた政策です。そして、これは、(1)柔軟で信頼性の高い「労働契約」、(2)包括的な「生涯教育政策」、(3)効果的な「積極的労働市場政策」、(4)手厚い「社会保障制度」の4要素で構成されています。

2006年3月に欧州理事会はフレキシキュリティ政策を具体的な雇用政策モデルとして取り上げ、その後のEUレベルでの労使間の調整を経て、2007年に欧州委員会*11が、EUの「共通原則」とし、加盟国に対してその導入を強く奨励しています。

近年、日本の雇用政策の参考として北欧諸国を挙げる傾向が高まっています。日本の雇用政策のモデルの経緯を見てみると、高度成長期までは「国家が国民に福祉を保障する」西欧型福祉国家が理想像とされました。しかし、石油ショックで西欧諸国が苦しむ姿を見て、1970年代から80年代には「会社が社員に福祉を保障する」日本型モデルが注目されました。その後、バブル崩壊で日本が失速し、長期不況の時期には、オランダのあり方をモデルとしてワークシェアリングが注目されました。しかし、ワークシェアリングはその後の景気回復とともに話題から消え、ワークライフバランスが注目されるようになりました。ところが、2008年末からの金融危機による雇用悪化で、ワークシェアリングが再び取り上げられるとともに「高福祉・高負担」の福祉国家として、北欧諸国をモデルとする議論へ再び戻りました。そして、現在は、フレキシキュリティに注目が集まるようになっています。

日本でフレキシキュリティが注目されている理由は、日本においてパートタイム労働者や派遣労働者などの非正規雇用が増え、正規雇用との格差が社会問題化しているためです。オランダでは、ワークシェアリングだけではなく、従来のフルタイムの正規雇用労働者と非正規労働者の間の平等待遇が定着しているといわれています。このため、フレキシキュリティ政策に関心が寄せられているわけです。

なお、このフレキシキュリティという言葉を日本では雇用の流動化の観点から「解雇自由」と読み替えて議論がなされることが多くあります。しかし、オランダやデンマークは解雇自由な国ではありません。事業縮小や撤退といった経済的理由による整理解雇については労使協議で解決すべき問題として余計な公的介入を控えています。その点においては、整理解雇には判例上、極めて厳格である日本とは対照的であるといえますが、雇用者によるしい的な不公正解雇に対しては厳格に規制がなされています。

この政策が成功している国としてオランダとデンマークが挙げられています。労働者の転職が容易で実際に労働移動が多いものの、同時に労働者の生活が安定しているといわれています。

フレキシキュリティという言葉はもともと、オランダの労働市場について用いられていました。1980年代前半の財政危機・雇用危機を克服するため、先の4つの分野について次のような政策を行っていきました。第一の労働契約については、女性の就業拡大を狙ったワークシェアリングを実施し、90年代には男女平等・非正規雇用者の均等待遇法制を制定しました。第二の生涯教育政策では、雇用と教育に関する新機関を創設し、学習と仕事を結びつける個別プロジェクトなどを推進しました。第三の積極的労働市場政策では、継続的な職業訓練や保育保障などの公的施策の整備・拡大を図りました。そして第四の社会保障制度では、有給の傷病休暇や復帰後の手厚い保障の導入などが行われました。こうした政策の結果、オランダはパートタイマーや派遣労働者の割合が高く、雇用形態の多様化が最も進んでいるものの、それが労働市場の二極化をもたらすことなく、雇用形態間の均等待遇と相互移動が保障された社会となっています。

デンマークでは、1990年代前半に高失業を克服するために、次のような雇用政策を進めてきました。労働契約分野では、経済的理由による整理解雇などの労使協議での解決、生涯教育分野では、学校教育での職業教育の実施など教育訓練の改善、労働市場分野では、長期失業者への職業訓練、そして社会保障分野では、失業保険受給期間の短期化(7年→4年:高福祉による勤労意欲の喪失からの脱却)など、失業者を就労に誘導するための制度改革が次々と行われました。結果として、現在のデンマークの労働市場は、雇用流動性と充実した社会保障・失業給付制度、職業訓練などの積極的労働市場政策の3つの組み合わせとして説明され、「ゴールデン・トライアングル」と呼ばれています。労働者に十分な保護を提供しつつ労働市場を活性化する画期的な改革手法として、OECDにおいても賞賛されています。

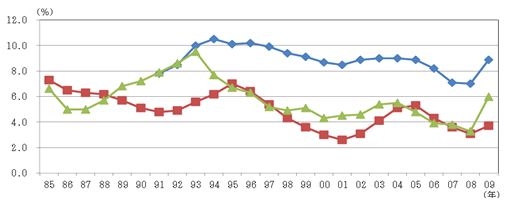

両国の失業率を見てみると、EU平均と比べても低く推移しており、両国の労働市場の柔軟さと労働者保護を反映しているものとみられます。

資料:Eurostatより日立総研作成

グラフ:EU、デンマーク、オランダの失業率

日本においてもこのフレキシキュリティ政策がすぐに導入できるかというと、なかなか難しい状況にあります。フレキシキュリティを導入するにあたり、解雇規制の問題や正規・非正規労働者の賃金格差の問題などさまざまなものが挙げられますが、その中でも特に大きな問題点の1つが、職業教育訓練です。オランダやデンマークでの教育制度は実社会との関係が重視されており、学校教育の中に職業教育が組み込まれた「デュアル・システム」が採用され、義務教育から一貫して職業を意識した教育システムが構築されています。また、離職者に対する手厚い就労支援を通じて、短期間での再就職に成功しています。日本における職業教育訓練の現状は、各企業におけるOJTなどを中心とした教育訓練となっているため、働いている企業によって労働者が取得する技能、技術、知識にばらつきがあります。さらに、非正規労働者の教育訓練機会は非常に限定され、スキルアップが図りにくくなっています。公共職業訓練制度を見てみると、日本は多大な予算を割り当てており((独)雇用・能力開発機構が中心に実施:2010年度予算は5,434億円にも上る)、さまざまな職業訓練が実施されています。しかし、誰が、どのような職業訓練を受けられ、どのような技能・技術が習得でき、どのような就職メリットがあるのかといった基本情報すら整備されていない状況にあります

これからは、日本の労働政策についてさまざまな議論がなされる中で、フレキシキュリティについても議論が行われると思われますが、上記のような問題もあり、この制度をそのまま日本に持ち込めるかどうかは不透明な部分が多くあります。しかし、この政策から日本が学ぶべき教訓は多くあると思われます。

機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。

お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。