所属部署 研究第一部 政策グループ

氏名:御手洗茂樹

メタネーションとは、水素と二酸化炭素(以下、CO2)から天然ガスの主成分であるメタンを合成する技術です。メタン合成時にCO2を原料にするため、日本政府は同技術を「カーボンリサイクル(CO2の再利用)」の有望な技術の一つとして位置付けており、2030年以降における脱炭素社会実現の柱の一つとしています。

昼夜、季節ごとに出力が変動する太陽光・風力発電などの普及に伴い、再生可能エネルギー(以下、再エネ)由来の余剰電力が増加しています。近年、再エネを安定的に利用するためのエネルギー貯蔵手段として、余剰電力から生成されたCO2フリー水素*1と火力発電所などから排出されるCO2を原料にして、再エネ由来のカーボンニュートラル*2なメタン(以下、カーボンニュートラルメタン)を生成するメタネーションが注目されています。生成されたメタンの主な用途としては、都市ガス、化学品原料、合成ガスが想定されており、現在、輸入されている天然ガスを上記のカーボンニュートラルメタンに代替すると、日本のCO2排出量の2割を削減できるといわれています。

こうしたなか、2019年3月のダボス会議では、安倍首相がメタネーションによるCO2利活用について言及しました。さらに、2019年6月に閣議決定された、気候変動対策に関する日本の方針である「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」において、「我が国の産業界や研究機関は、メタネーションにつながる要素技術、素材技術等にイニシアティブをとっていくことが求められている」としています。

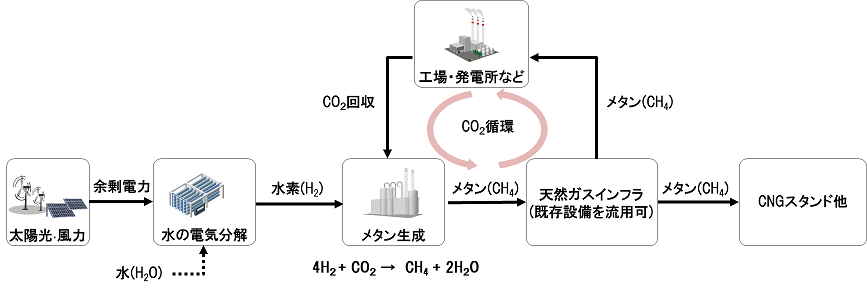

カーボンニュートラルメタンは2段階で生成されます。第1段階は再エネによる水の電気分解、第2段階がメタネーションです。第1段階の水の電気分解では、風力発電や太陽光発電の余剰電力を用いて水(2H2O)を水素(2H2)と酸素(O2)に分解します。そして、第2段階が水の電気分解で得られた水素を使ってメタンを生成するメタネーション反応ですが、ここでは、水素(4H2)と二酸化炭素(CO2)を反応させ、メタン(CH4)と水(2H2O)を発生させます。

メタネーションが注目されるのには、大きく二つの背景があります。一つは、脱炭素社会への移行過程におけるCO2削減ソリューションとしての重要性です。近年、脱炭素に向け国内外で再エネを水素に変換して貯蔵・利用するPower to Gas(P2G)技術の実証が進んでいます。ただし、水素の利活用には、新たなインフラ(水素パイプライン、水素ステーションなど)の構築や、水素利用に向けた要素技術開発(輸送・貯蔵時の漏洩(ろうえい)防止技術など)に多くの課題があります。

一方、メタンは水素に比べ、エネルギー供給システムの大きな構造変化を伴わずに導入可能です。メタンは天然ガスや都市ガスの9割程度を占める成分であり、既存のエネルギーインフラ(都市ガスのパイプライン・貯蔵タンク、LNG火力発電所、タンカーなど)を有効活用できます。メタネーションは水素生成と比べ変換工程が一つ増えるためエネルギーロス(10〜20%程度)が生じ、燃料製造費用も増加してしまいますが、既存のガスネットワークを活用できるので、水素と比較して、生成から輸送・使用に至るまでの全体の費用が抑制可能だといわれています。

もう一つは、官民で検討が進められているCCU(Carbon dioxide Capture and Utilize:CO2の回収・有効利用)活用の有力な手段としての重要性です。再エネなどから発生する余剰電力によって生成されたCO2フリー水素と火力発電所などから排出されるCO2を原料にして作られたメタンは、利用時のCO2排出量が合成時のCO2回収量と相殺されるため、全体としてみれば大気中のCO2の量を増加させていないと考えられカーボンニュートラルな燃料となります。このカーボンニュートラルメタンを再び、工場や発電所で使用して、CO2を回収するというループを形成すれば、カーボンリサイクルを実現できます(図1)。このようにCO2を資源化できれば、持続可能な循環型社会形成に大きく貢献します。

図1:メタネーションの仕組みとCO2循環

気候変動対策の見地から、風力・太陽光発電の導入が進む欧州ではメタネーションの普及に向けた検証が行われています(表1)。

EUのHorizon2020*3の支援を受けた「Store&Goプロジェクト」において、メタネーションに関する実証がスイス、イタリア、ドイツの3カ国で行われています。本プロジェクトの目的は、「パリ協定」の目標達成に向け、メタネーションを含むP2Gのビジネスモデルを確立して、商用化を加速することであり、プロジェクト期間は約4年間(2016年〜2020年)、予算は2,800万ユーロ(内1,800万ユーロをEUが拠出)となっています。このプロジェクトの特徴は、それぞれの地域特性に合わせた再エネやCO2の調達をしていることです。例えば、スイスの実証実験ではアルプス地域の太陽光・水力発電の電力を活用し、イタリアでは、地中海沿岸地域の風力発電などの電力をメタネーションに活用しています。

また、ドイツの自動車大手Audiは「e-gasプロジェクト」を実施しており、太陽光・風力発電由来の水素と近隣のバイオガスプラントが排出するCO2からメタンガスを製造し、Audiが市販する天然ガス自動車*4の燃料として供給しています。Audiが主体となり、パートナー企業と協力してP2Gおよびメタネーションプラントを建設していることも特徴の一つであり、「Well to Wheel(CO2排出量を燃料生成の時点から車両の使用までの間でカウント)」のCO2排出量では、既存のガソリンエンジンモデルと比べ80%も削減可能としています。

表1:欧州におけるメタネーションに関する実証

| 国 | 実施主体 | CO2調達先 | 主な電力源 |

|---|---|---|---|

| スイス | Store&Goプロジェクト | 下水処理場 | 太陽光・水力発電 (アルプス地域) |

| イタリア | 大気中のCO2を吸収(Direct Air Capture) | 風力・太陽光発電 (地中海沿岸地域) | |

| ドイツ | バイオエタノールプラント | 風力発電 | |

| Audi | バイオガスプラント | 風力・太陽光発電 |

日本では、日立造船が清掃工場の排ガス中のCO2を原料としてメタンを製造し、工場の発電機などで燃料として利用する実証実験を開始しており、2022年以降の早期社会実装をめざしています。またNEDOは、2030年ごろの商用化を目標に、火力発電所のCO2を回収し、メタンを生成するプロセスを検討・評価するための技術開発を実施しています。メタネーション普及に向けては、「水素製造コストの低減」と「カーボンニュートラルメタンが持つ環境付加価値の顕在化」が課題となります。前者の製造コストに関しては、電気料金の低減が主な課題になります。再エネが十分普及していない現状、水の電気分解による水素製造は電力会社の供給電源に依存します。今後、再エネの導入拡大により余剰電力が大量に発生すれば、安価な電力を使った低価格の水素を調達できる可能性が高まります。

もう一つの普及に向けた課題としては、再エネ由来のカーボンニュートラルメタンは複数の変換工程を経て生成されるため、コスト低減に限界があり、ガス田などから産出される化石燃料由来のメタンよりも価格が高くなると想定されることです。これに対しては、環境付加価値の顕在化が重要です。特に都市ガスでの利用にとどまらない高付加価値品(クリーンな燃料、化学品など)でのカーボンニュートラルメタン利用に向けた取り組みや技術開発が重要になります。例えば、欧州では輸送用燃料に厳しい環境規制が課せられているため、Audiの「e-gasプロジェクト」のように、天然ガス供給ステーションなどを用いてクリーンな自動車用燃料として活用できれば、カーボンニュートラルメタンを高付加価値品として燃料市場で扱うことができます。また、カーボンニュートラルメタンをメタノールやエタン・エチレンなどの化学品に直接変換する化学反応プロセスを開発すれば、それらを原料にした製品をクリーンで環境に優しい化学製品として付加価値をつけて売り出すこともできます。

このように太陽光・風力発電などの再エネから生成されたメタンは、「燃焼エネルギーとしての価値」のほかにCO2排出削減などの「環境付加価値」を持っています。その環境付加価値が適切に評価される仕組み・制度があれば、高付加価値化が難しい都市ガスの領域においてもカーボンニュートラルメタンの利活用拡大につながる可能性があります。電力分野では、2018年に日本で非化石価値取引市場が導入され、電力の環境付加価値を顕在化して取引を可能にする仕組みが構築されました。カーボンニュートラルメタンについても、こうした枠組みを参考にしつつ制度検討を進める必要があります。

本格的普及に向けた課題はありますが、「パリ協定」のもと世界で脱炭素化が推進されていくなかで、メタネーションは脱炭素化を実現するために必要となる中核的技術の一つとして期待されます。

機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。

お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。