所属部署 研究第一部 政策グループ

氏名:伊藤将宏

プロダクトパスポートとは、EUが整備を進めている、個別の製品にひも付けられた部品ごとの詳細な環境関連情報(使用原材料やその含有割合、製造方法や環境負荷など)に関するデータ群の総称です。製品に係るCO2排出量の他リサイクル性や分解性が定量化され、完成品メーカーとサプライヤーの間で共有されます。環境負荷や材質、製品の状態が明示されるため、再利用可能な部品や製品の再利用性などが改善し、温室効果ガス排出量の削減や資源の循環化につながることが期待されています。「パスポート」という用語を環境情報に関わるデータ群の総称として初めて使用した例は、デンマークの海運企業であるマースクライン社が2011年に開始した取り組みと言われています。マースクライン社は自社コンテナ船製造時のCO2排出量やSOx排出量を管理するために、Cradle to Cradle®デザインを適用しました。Cradle to Cradle®は、NPOのCradle to Cradle Products Innovation instituteがより安全かつ社会の持続可能性に貢献する製品に対して発行する認証です。製品メーカーは有害物質の非含有や再生部品の適用率、生産時水消費量、生産時エネルギー消費量、カーボンフットプリントなどの環境負荷を明示し、第三者機関の認証を得ることによって自社の環境取り組みをアピールできます。マースクライン社はCradle to Cradle®デザインを取り入れた当時の最新コンテナ船Triple-Eについて、各構成部品のリサイクル性および低CO2排出量を文書に取りまとめ、Cradle to Cradle®パスポートと称し公表しました。 Cradle to Cradle®パスポートの公開により自社の環境取り組みをアピールし、パスポート作成プロセスを業界内で標準化することによって、市場優位性の確保を狙っていたと考えられます。また、2014年には建設分野において、オランダの建築家Thomas Rau氏が建設物やその備品を建設物の再利用可能な材料貯蔵設備と考え、革や布、金属など再利用可能材料の種類や分解性などを記録したものをマテリアルパスポートと呼称しました。

プロダクトパスポートという用語は、2014年にEUで循環経済が提唱され始めた際に、製造業において製品部品が再利用もしくは分解できるか、という情報を示すデータ群の総称として初めて定義されました。

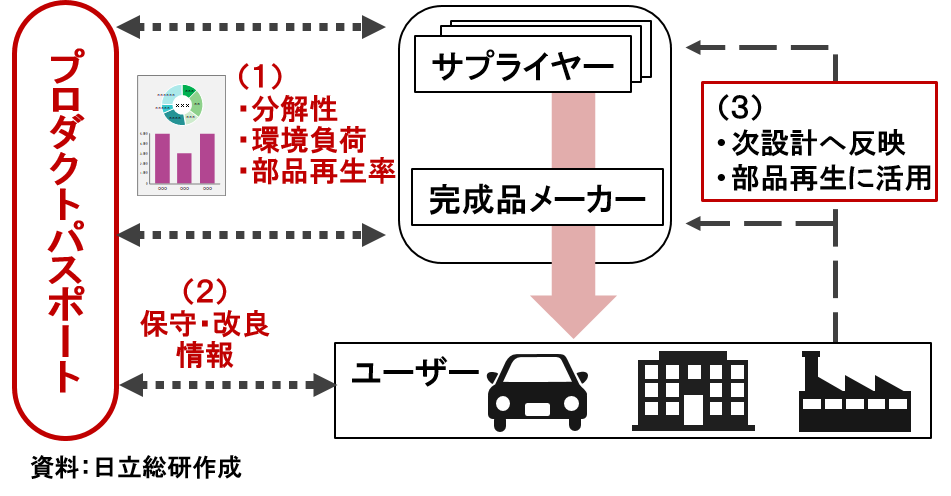

プロダクトパスポートによって見える化された情報は、EUの政策文書などから推測すると、図1のような形で運用されると予想されます。まず、(1)完成品メーカーはサプライヤーに各部品の分解性や環境負荷、部品再生率などの情報開示を求め、関連情報をプロダクトパスポートとして納品時に提出します。(2)保守点検時に、完成品メーカーとサプライヤーはプロダクトパスポートの登録情報を基に、供給部品の劣化および使用状況を確認します。そして登録情報と検査状態との間に差分があるようであれば、パスポートの更新や製品の改良を実施します。(3)さらにプロダクトパスポートに蓄積された保守改良情報を次世代の部品設計への反映や部品再生に活用し、製品寿命の延長や分解性改善などによる再利用率向上を実現するなど、環境負荷の小さい製品に改良していきます。

図1 プロダクトパスポートの全体像

2019年12月にEUは気候変動への対応の取り組みとして、欧州グリーンディール政策を発表しました。グリーンディール政策は、温室効果ガス排出量のネットゼロ化を目標とし、実現策の一つとして循環経済(サーキュラーエコノミー)の構築を挙げています。循環経済は、製品や資源を再生・再利用・使用量削減・改修することによって、環境影響を抑制しつつ持続可能な経済成長を図るモデルです。グリーンディール政策の具体的な方針としてEUが2020年3月に発表した「循環経済行動計画」では、製品に使用される材料の種類の公開、部品や製品そのもののリサイクル性、分解性などの情報に関する透明性とトレーサビリティの確保が産業製品に求められています。これらを示すものが、プロダクトパスポートであるとされています。

プロダクトパスポート導入により期待される効果として、各国・地域における①脱炭素、②供給不足に陥る可能性がある資源の確保、の二つが挙げられます。①の脱炭素では、再生可能エネルギーの転換などが産業界で進められていますが、現状は完成品メーカー単独の取り組みが主となっており、サプライヤーを含めたサプライチェーン全体での温室効果ガス排出が削減されているかどうかは不明確となっています。完成品メーカーがサプライチェーン全体のカーボンニュートラル達成をサプライヤーに求めるAppleの例もありますが、個々のサプライヤーが供給する部品が完成品の温室効果ガス排出量にどれほど寄与しているか不透明です。このため、サプライチェーン全体のCO2排出量などを見える化する必要があります。従来も、ライフサイクルアセスメントにより製品サプライチェーンの環境負荷は評価されてきました。しかし、算出用の係数は業界の平均値などが適用され、実際のプロセスと異なる場合があります。これを実製品に近づけ、正確に管理するために、部品単位での実際の排出量を物流なども含めた形で見える化する必要があります。

②の資源の確保では、今後の電動化や自動化および再生エネルギーの拡大に伴い、これまでと必要になる資源が異なってきます。特にモーターやバッテリーなどに利用されるレアメタル、レアアース、貴金属の需要が急拡大し、資源が不足する可能性があります。資源不足の可能性低減は、廃棄物から有効資源を回収し、再利用できれば可能です。しかし、EUは域内の自動車や家電などの工業製品の廃棄物の多数を域外に輸出して処分しています。一例として、希少資源を含有する電子廃棄物はEUからナイジェリアに年間約4万9,000トン輸出されています。これはEU域外への資源流出であり、EU内で資源を有効活用できる機会を失うことになります。EU域外に廃棄物を輸出する原因は、EU域内における再資源化の処理能力不足です。この課題の解決には、再資源化の処理工程を短縮・自動化するために廃棄物の含有物質の明示や、分解しやすい構造に製品設計することに加え、製品の部品数や接合点数、接合方法などに関わる分解性の評価と定量化が必要になります。そうすることで、再資源化の業務プロセスやシステムを設計しやすくなり、再生資源コストの低下と自経済圏内における資源循環が経済的に可能になります。

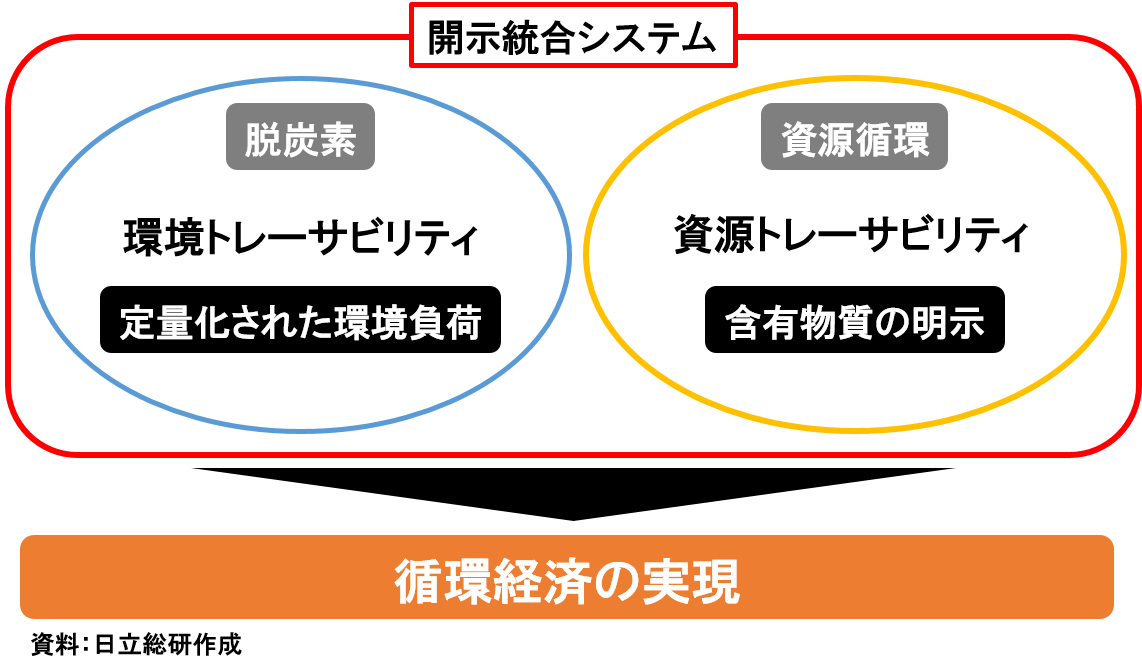

以上のように、持続可能な社会に貢献する製品には、①脱炭素のための温室効果ガスなどの環境負荷管理、および②資源確保のための資源量の管理という、二つのトレーサビリティが必要になります。これらを担うものがプロダクトパスポートになります。

プロダクトパスポートはEUの循環経済行動計画でも構想・開発段階にあり、その詳細について説明されていません。

しかし、一部の先進的な事例をみてみるとプロダクトパスポートは環境トレーサビリティと資源トレーサビリティの二つで構成されると考えられます(図2)。

先進事例の一例を続いて紹介します。

図2 プロダクトパスポートの必要構成要素

環境トレーサビリティでは、オランダのスタートアップ企業であるサーキュラーIQが発行するプロダクトパスポートの取り組みが挙げられます。

循環経済の実現を推進するエレン・マッカーサー財団の指標であるMaterial Circularity Indicatorを使用して製品製造時の環境負荷(CO2排出量や水のエネルギー使用量など)を部品ごとに示し、管理するシステムを構築しています。この指標はライフサイクルアセスメントの国際規格であるISO14067(カーボンフットプリント)、ISO14046(水)、ISO14044(エネルギーなど)に従っているため、ユーザーや第三者に対して環境価値の証明が可能です。

また、資源トレーサビリティでは、EUの研究開発支援プログラムであるHorizon2020のBAMB(Building As Material Bank)プロジェクトが挙げられます。

ここでは、Cradle to Cradle®認証を受けた建築物およびその構成部品(机や椅子などの備品)の接合方法を示したマテリアルパスポートを作成しています。Cradle to Cradle®認証は再生部品の適用率、生産時水消費量、生産時エネルギー消費量、カーボンフットプリントなどの環境負荷を明示しているため、構成部品ごとの認証取得により、建築物が循環性の高い部品群で構成されていることを証明できます。さらに構成部品に加えて建築物全体でCradle to Cradle®認証を取得し、その情報をマテリアルパスポートで管理・共有することで、情報の透明性を確保できます。 サーキュラーIQのシステムは、オランダ国内各州政府の循環調達(Circular Public Procurement)などにおけるサプライチェーンの評価・管理ツールとして検討が始まっており、今後オランダ国内で活用が広がっていくことが考えられます。

ここまでプロダクトパスポートの利点を述べてきましたが、プロダクトパスポートが実際に普及していくためには、①経済性悪化の可能性、②情報セキュリティ、③情報管理プラットフォームの立ち上げという三つの課題を解決する必要があります。

第一の経済性悪化の可能性では、完成品メーカーが部品サプライヤーに環境負荷や内容物の記載を要求するため、サプライヤーの情報開示に関わる工数が増加することで、メーカー・サプライヤー双方にとって経済性が悪化する点です。

このため、プロダクトパスポートの社会実装が進むためには、製品に対して透明性の高い環境負荷の明示を法令で求めるなど、脱炭素・資源循環などを政策目的とするインセンティブの導入が必要となります。

第二の情報セキュリティでは、個別のプロダクトパスポートの内容を全ての人が確認できる仕組みにすると、同業他社へのサプライヤーや顧客情報、ノウハウなどの情報漏洩(ろうえい)の恐れがあります。

このため、ブロックチェーン技術など、開示先や開示情報を詳細に制御するシステムの導入が必要です。

第三の情報プラットフォームの立ち上げでは、新たにプロダクトパスポートの統合プラットフォームを立ち上げ、サプライチェーン全体における環境データ共有の仕組みをゼロから構築しようとすると時間・費用がかかり過ぎてしまいます。

このため、既存の枠組みに資源含有量や環境負荷の明示を付与することが現実的だと考えられます。

具体的には、有害物質管理枠組みに環境負荷の明示機能を付与する方法です。

EUは企業に対して、有害物質管理枠組みであるSCIP(Substances of Concern In articles, as such or in complex objects(Products))データベースへの成形品の登録を今後義務付ける予定です。

SCIPデータベースは0.1%からの有害物質含有情報を一個一個の部品(成形品)および、それを組み合わせた複合体について記載する必要があるため、製品に対してプロダクトパスポートに近い構造をしています。

SCIPデータベースに、エレン・マッカーサー財団などの環境負荷指標を追加することにより、プロダクトパスポートの目的である全ての部品に対する環境負荷の明示と内容物の明示ができると考えます。

ただしこの場合、SCIPに登録されていない物質が管理できないことが残る課題です。

EUは2021年中にプロダクトパスポートに対して何らかの結論を出すとしており、脱炭素・循環経済の今後の行方を確認するためにも、プロダクトパスポートに関する政策動向を今後注視していく必要があります。

機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。

お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。