所属部署 研究第一部 政策グループ

氏名:立花伸一

(1)PESとは何か

PESとは、生物多様性が支える生態系サービス1の経済的価値を算出し、その利用に応じた支払いを行う仕組みです。PESの定義について国際的に合意されたものはありませんが、「生態系サービスの受益者や利用者が、それらのサービスの管理者や供給者に支払う、あるいは資金拠出を行うためのスキーム」として考えられることが一般的です。PESの支払いスキームとしては、①生態系サービスの受益者が直接支払いを行うもの、②政府が生態系サービスの購入者となる環境補助金政策の一環であるもの、③①や②に向けて、NGOや国際機関、政府などの第三者が介在し、生態系サービスに関する権利の明確化や取引費用の調整(受益者が支払う費用範囲や金額の交渉ほか)などPESスキームの構築に一定の役割を担う形式を取ったハイブリッド型による支払いなどが挙げられます。

2019年5月にIPBES2が公表した「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書」や 2021 年3月に日本の環境省が公表した報告書「生物多様性と生態系サービスの総合評価 2021」において、生態系サービスの多くが、土地開発や大気・水質汚染、気候変動などの複合的な影響によって、減少傾向にあることが指摘されています。こうした生態系サービスの過剰使用や劣化は、生態系サービスがもたらす経済的な価値が十分に認められて来なかったことが要因の一つとされており、「環境価値に支払いを行う」という取り組みとしてPESに注目が集まっています。

(2)PESの考え方

PESは、地域の状況に応じて、一般的に市場価格が存在しない生態系サービスの経済価値を文化的・精神的要素(地域独自の自然景観保全や自然に触れることで得られる心理的な安心感など)を含めて把握・測定して可視化し、その価値の分配を通じたステークホルダーの利害調整によって、生物多様性を保全・回復し、生態系サービスの持続的な利用を実現させる一連のプロセスを構築することが目的となります。

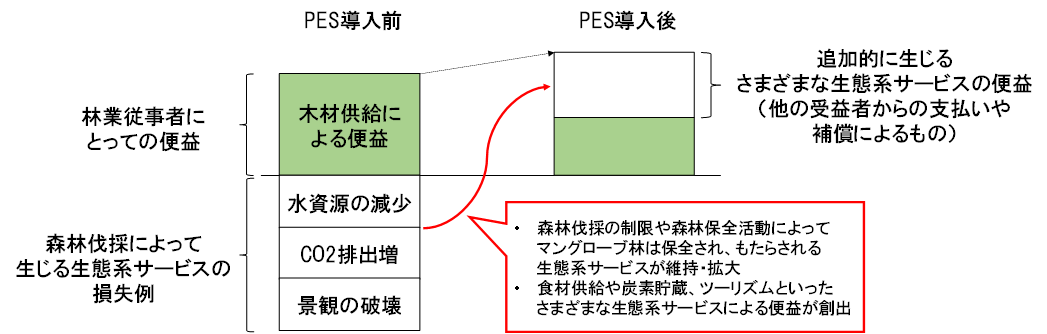

例として、マングローブ林における生態系サービスを考えます。マングローブ林は、食料や水資源などの供給、生物の居住環境、炭素貯蔵による気候変動の抑制、ツーリズムや信仰など文化的・精神的なものまで、人間に生態系サービスの多様な価値をもたらしています。しかし、例えば林業従事者にとっては、木材の供給源として、マングローブ林の伐採を進めていくことが経済的に合理的な行動となり、その結果として、他の生態系サービスの持続的利用を困難にしてしまいます。これに対し、PESの導入により、マングローブ林がもたらす食材供給や炭素貯蔵、ツーリズムといった多様な生態系サービスの経済的価値を見極め、本来得られる便益を算出し、それに応じた一定金額を、各生態系サービスの受益者が、森林保全活動を行うことを条件として林業従事者に対して支払いや補償を行う形を取ります(図1)。それによって、林業従事者にとっては木材供給によって得られる収入は減ることになりますが、トータルとして林業従事者が得ることのできる便益は増え、森林伐採を控えるインセンティブが働くことになります。その結果、マングローブ林がもたらす生態系サービスの維持や拡大が実現し、将来的には生態系サービスの供給によって創出される該当地域における全体的な便益の増加も見込むことができます。

図1:PESの仕組み

(2)取り組み成果指標としてのPES

生物多様性と同じく環境問題として注目されている気候変動対策は、主として炭素の排出削減を指標に取り組むもので、具体的な取り組み方法や、その成果がみえやすいものといえます。その一方、生物多様性や生態系サービスは、その対象が多様であり、かつそれら対象のつながりが複雑であることから、保全や持続的な利用に向けた具体的な取り組み方法や、その効果を把握することが難しくなっています。そこで、政府や企業などによる社会経済活動の意思決定場面において、PESの導入による生態系サービスの経済的価値の可視化プロセスを導入することが有効策になると考えられます。そうすることで、保全活動対象の明確化や関連するステークホルダーの特定が可能となり、取り組みの具体化や、定量的な目標・指標の設定につながっていくことが期待できます。

(2)世界的に改めて注目されるPESの取り組み

歴史的には、1996年のコスタリカにおける環境サービスへの支払制度の導入が、PESの先駆的な事例とされており、以降世界各地で導入されてきました。

環境科学や経済学の分野では、1996年時点でPESは政策として未確立な保全戦略とみられており、関連する研究報告はごくわずかでした。その後、導入が進むにつれて、PESに関する事例評価や費用対効果の高い生態系保全に向けた取り組みの検証研究が世界的に行われ、2016年の時点でおよそ1,900件の研究報告が確認されています。例えば、政府や企業によるPES参画の推進や実効性のあるPES導入と実行、または運営継続性の確保といった仕組みの検討や、PESの制度設計に際して不可欠な生態系サービスの経済的評価手法に関するものなどがあります。今後、効率的・効果的な施策としてのPESの検討がさらに進むと期待されています。

政策面では、2000年代に入り、生態系サービス劣化の危機感が世界各国で共有されるようになりました。2007年のG8+5カ国環境大臣会議で、生態系サービスの経済的評価を検討する「生態系と生物多様性の経済学(TEEB)」プロジェクトが提案され、国連環境計画(UNEP)や各国が参画する国際イニシアチブとして開始されました。TEEBは2010年に検討結果を報告書として発表し、生態系サービスに対する経済的評価の重要性を提唱しました。その後各地での取り組みを経て、2021年2月、英国政府が生物多様性と経済の関係を分析したレポート3を発表しました。本レポートでは、生態系サービスを念頭に置いた経済的評価の重要性や枠組みを提示し、その手段として、改めてPESが取り上げられました。2021年6月に英国で開催されたG7サミットでは、生物多様性の損失を食い止め反転させるための共同声明として採択された「2030年自然協約」の中で本レポートが言及され、議長である英国政府は、本レポートを受けた政策立案にコミットするとしています。例として、英国政府は、将来の交通・輸送やエネルギープロジェクトなどのインフラプロジェクトにおいて、生物多様性にネットゲイン(マイナスの影響を上回る代償措置を行うことで全体の影響をプラスにすること)をもたらすことを義務化するために環境法を改正する方針を示しています。日本では、2021年6月に環境省が公表した「次期生物多様性国家戦略研究会報告書」の中で、生物多様性と生態系の価値の認識と内部化(経済価値として事業評価に組み入れ)に向けた取り組み例としてPESを取り上げています。

(3)PES導入の新たな取り組み事例:コロンビア政府による生物多様性保全

政府主導によるPES導入の最新研究事例として、生態系サービスの維持・向上のために、生態系サービス利用者である農民に対して支払いを行う、コロンビア政府の取り組みが注目されています。

武力紛争の影響などで520万ヘクタールの森林を失ったコロンビアでは、政府によって、紛争の影響を受けた農民などに対するPESスキームが提案されています。生物多様性への影響が大きい森林生態系の50万ヘクタールを保存し、森林破壊を緩和することがその目的です。本事例は、従来のPESプログラムが実施後に効果検証を行うものとは異なり、今後2020年から20年間にわたって、保全活動が生態系サービスや経済成長、そしてコロンビア国民の包括的な富4に与える影響が米州開発銀行(IDB)などの組織によって継続的に調査されることになっています。生態系サービスの供給がもたらす将来的な経済的・環境的利益を可視化する基盤構築に向けた実証実験として取り組まれるものであり、今後の進展が期待されています。当該地域の土地利用の場合に予見される機会費用(農業や牧畜などによる土地利用によって農民が本来得るはずであった便益)から算出された金額を政府が農民に支払うことによって農業や牛の放牧による土地利用が制限され、土壌侵食の緩和や炭素貯蔵の効果が生じ、将来的な生態系サービス価値が上昇すると考えられます。

(1)企業によるPES導入の意義

2022年4月に始まる生物多様性COP 注5 で採択予定の「ポスト2020生物多様性枠組 注6 」では、2030年に全ての事業活動が生物多様性への依存および影響を評価・報告し、悪影響を半減することの目標化を巡って交渉が行われています。企業は、事業活動によって生じる生物多様性に関連するリスクを削減し、生産活動やサプライチェーン構築などにおいて持続可能性の向上をめざすことが求められます。しかし、多くの地域で行われる個々の事業活動による生物多様性への依存度やマイナス影響について、国家間・企業間で統一した定量的評価方法を構築することが課題となります。そのため、企業などさまざまな主体による国をまたいだ社会横断的な生物多様性・生態系サービスの調査・評価が必要となってきます。それには、国際的に共通の仕組み設定が可能な、生態系サービスの経済価値を算出する機能を持ったPESの導入が有効策の一つとして考えられます。

(2)市場規模および動向

PESの取り組みは2017年の時点において世界で550以上のプログラムがあり、その年間取引金額の合計は360~420億ドルに上るという報告 注7 があります。飲料水や農業用水の水質確保などのための流域保全に関するものが一般的であり、民間企業や利用者などの受益者による支払いや税金徴収の事例が多くみられます。流域保全と水質の関係性が分かりやすく、上流の土地所有者などの供給者に支払う体制が構築しやすいといった点がその理由となっています。その他、生物多様性や野生動物の生息地、森林の保全などに関するものなどがみられますが、その実施が困難であることから政府による支払い事例が多くなっています。

また、近年では、世界各地で野生生物ウォッチングや、野生産品に関するレクリエーションなど自然と健康に根ざした新たな生態系サービスに着眼したビジネスが台頭してきているという報告 注8 があります。アメリカでは年間約9,000万人が野生生物に関連する商品・サービスを利用しているといわれており、その市場規模は、年間1,450億ドルに上るといわれています。欧州ではネーチャーツーリズムによる総消費額は年間500~850億ユーロに上り、生態系サービスを利用した経済的な発展が既に一部で現実化して、450~800万人の常勤雇用を創出しているといわれています。

PESメカニズムを導入した、さまざまな生態系サービスに着眼した持続可能な生態系サービスビジネスを展開する機会の拡大が始まっているといえます。

(3)流域保全で先行する企業によるPES導入

生態系サービスを利用するにあたり、流域の土地所有者に直接的に対価を支払ったPES の取り組みとして、ネスレ・ウォーターズ社が販売する天然ミネラル水「ヴィッテル」の事例が知られています。

1992 年に開始されたものであり、ネスレ・ウォーターズ社(支払者)が、高品質の飲料水(硝酸塩4.5mg以下/リットル)を確保するため、河川上流の農民(土地管理者)に対して、農業の改善や植林活動の実施と、農業手法の変化によって生じた収入減(230ドル/haと換算)について、およそ3億8,000万円の支払いを行っています。2004年まで12年間実行した結果、源泉の硝酸塩濃度を減少させることに成功しました。本プロジェクトにおいて、ネスレ・ウォーターズ社は、農家などの利害関係者との交渉やプロジェクト実行を担うAgrivair社という子会社を設立しています。フランス国立農学研究所(INRA)などの研究チームとの連携により科学的な視点を取り入れ、農業状況のモニタリングを行い、農民との対話を続けたことで、PESスキームの合意に至りました。

農家への支払額は、流域上流の農業従事者によって土地の管理が行き届いた場合に期待される農地面積あたりのミネラルウォーターの生産量、品質が保たれた場合にネスレ・ウォーターズ社が得られる長期的な収益、流域保全活動による変化によって伴う農業生産の損失や新たな生産方式の採用に関連する投資、農業従事者による新方式のノウハウ習得などに関する学習のコストなどを基に算出され、Agrivair社と農家との間で交渉が行われたとされています。本事例は、土地管理者と支払者の双方にとって利益をもたらすパートナーシップ構築のために、支払い面だけに焦点をあてるのではなく、良好な関係を築き、科学的な研究によって問題解決を図った点がポイントといわれています。

これまで述べてきた通り、生物多様性と生態系サービスの関係性は複雑であるため、土地や資源管理の活動(原因)とサービスの供給(影響)の関係が明確でないケースが多く存在します。PESは、大別して「結果に基づく支払い(Output-Based Payments)」と「投入に基づく支払い(Input-Based Payments)」の二つの支払いパターンが存在しますが、上記の課題から対策行為への対価支払いに相当する後者の支払いパターンが大半を占めている状況です。

さらには、受益者負担の徹底が難しく、公的機関に依存した取り組みが主流であるという課題もあります。例えば、海運輸送や海産物供給源としての海洋利用や、森林の洪水防止機能などは、公共財的な性質を持つために、多くの人々は、それらへの対価を支払うことなく、その恩恵を受けることができてしまうことから、フリーライドによって、生態系サービスの過剰な利用がなされてしまう状況にあります。そのため、生態系サービスに関する効率的なデータ収集や評価方法などを確立し、ステークホルダーの可視化による需給マッチングなどの情報管理の仕組み構築が求められています。こうした取り組みに向けて公的機関が担うべき役割を整理し、民間企業を巻き込んだPESの促進につなげていかなければなりません。

PESの取り組み効果評価のための指標の確立や評価体制の整備、民間事業者の積極的な参画に向けたインセンティブ設計など、生態系サービス市場の整備によって、生物多様性がもたらす生態系サービスの持続的利用が実現されることが期待されます。

機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。

お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。