科学史上の天才と呼ばれる人物たちは、先人の知の積み重ねの上に立ちながらも、豊富な好奇心と強い熱意を持ち、既成概念にとらわれない姿勢で画期的な発想を生み出し、科学史上に今なお名を残す偉大な業績――イノベーションを達成してきました。今回は科学史に詳しく、科学コミュニケーターとして幅広く活躍するとともに、自ら教育問題にも取り組まれているサイエンスライターの竹内薫氏をお招きし、現代に生きるわれわれが科学史上の天才たちに学ぶべき、イノベーションを生み出すプロセスや文系と理系の枠にとらわれない探究型教育の重要性など、AI時代における人材育成のあり方について考えていきます。(聞き手は、日立総合計画研究所取締役会長(対談当時)の内藤 理が担当)

サイエンスライター

1960年東京都生まれ。東京大学教養学部教養学科、同大学理学部物理学科卒業。1992年マギル大学大学院博士課程修了(高エネルギー物理学専攻、理学博士)。大学院を修了後、サイエンスライターとして活動。物理学の解説書や科学評論を中心に150冊あまりの著作物を手掛ける。

「たけしのコマ大数学科」(フジテレビ)の 解説担当や「サイエンスZERO」(NHK Eテレ)への出演など、科学コミュニケーターとしても広く知られている。また、教育に強い関心を持っており、YES International School校長を務める。

著書に『99・9%は仮説』(光文社)、『天才の時間』(NTT出版)、『わが子をAIの奴隷にしないために』 (新潮社)、『竹内薫の「科学の名著」案内』(徳間書店)、『量子重力理論とはなにか』『超ひも理論とはなにか』『「ファインマン物理学」を読む』(全3巻) (いずれも講談社ブルーバックス)など多数。

内藤:本対論シリーズでは、過去3回にわたり、中国古典や西洋哲学史、日本史をテーマに取り上げ、イノベーションを生み出すプロセスを学ぼうと試みてきました。今回のテーマは科学史ですが、一口に「科学史」といっても領域が広いので、私の興味から選んだ3人の科学者、アルキメデス*1、アイザック・ニュートン*2、マリ・キュリー*3について、先生の見解を伺いたいと考えています。 まずアルキメデスについて伺います。彼は、アルキメデスの原理や円周率の計算、てこの原理など科学の基礎的な業績が知られているだけでなく、ローマ軍との戦いの際に奇想天外な兵器を造ったこと、自分の墓石に数学の問題を刻もうとしたなど、逸話にも事欠きません。近い時代の評価はどのようなものだったのか知りたくなって、調べてみました。 歴史家のポリュビオスは紀元前2世紀の歴史書に「一人の人間のたったひとつの頭脳でも、ふさわしい活躍の場を与えられれば、驚くほど大きな力になることが分かるだろう。*4」と書いています。 また、博物学者のプリニウスによると、アルキメデスの知性を高く評価していたローマ軍指揮官マルケルスは、シラクサ侵攻にあたり、「アルキメデスに対してだけは、狼藉をしてはならぬ」と命じていたそうです*5。しかし、最終的には兵士が暴走して殺してしまったとあり、好奇心旺盛でさまざまなことに興味を持って研究していたのに、戦争で殺されてしまって全く不本意だったと思いますが、敵国のローマからも高く評価されていたのが分かります。

竹内:私の最初の印象は、小学校の理科の実験で聞いた「アルキメデスと王冠」の話だったと思います。王冠が純金でできているかを確かめるため、王冠と同じ重量の純金とを水を張った同じ容器にそれぞれ入れて、あふれ出る水の量の差で王冠の不正を見破ったという話ですね。喜びのあまり「エウレーカ(分かった)!」と叫んで、裸のまま町を駆け抜けたという逸話の元ですが、ただ、それはアルキメデスの記述には残っていないらしいのです。後世の人がアルキメデスの原理に基づいて作った逸話だとすれば、とても興味深い人だったということですよね。 自らの無知を自覚しつつも、それを理由に知の源泉を誰かに明け渡すことは良しとしない*6という姿勢で、自分の無知を自覚した上で一生懸命にやっていたようです。 結局、自分で考えて、自分で理解したことしか信じなかったのだと思います。現代の日本では、受験制度でたくさんの知識を覚えなければなりませんから、なかなかまねのできないことです。先生から教わったことについて「あれ、おかしいんじゃないかな」や「分からないな」と思っても、そこはスルーして「分かった体でいこう」となってしまいがちです。アルキメデスはそれをやらずに、とことん考え抜いたのではないでしょうか。

内藤:アルキメデスが円周率を求めた際には、円を内側と外側から正多角形で挟んでいく方法で計算していますが*7、正96角形までやって3.14を導いたといわれていますね。これもとことん追求する姿勢で、ある意味、philos(愛する)、sophia(知)、つまり哲学的(philosophia)ですよね。同時にすごく分かりやすい考え方ではないでしょうか。 伝記作家のプルタルコスは「自分で証明の仕方を見いだしかねているときに、この人に教えられるとたちまちに、自分でそれを見つけたような気分になる。この人の手にかかると、それほど滑らかに、速やかに、証明へと導かれる、というわけである。*8」と評しています。難しい理屈を分かりやすく説明してくれる人こそ本当に頭のいい人だと思うのですが、およそ2200年前のアルキメデスもそういった存在だったのでしょうね。 アルキメデスのような知に対するエネルギーを私たちも持つべきだなと思います。

竹内:古代ギリシアの知はいまだに教科書に載っていて子どもたちが学んでいるのですから、素晴らしいと思います。私の学校*9の授業でも「円周率とは何か」から考え始めます。「1辺が1の四角形だと、周囲の長さは4だよね」という話から始めて、「その内側にある円の円周はどのくらいだろう」と問いかけると、「4よりは小さい」という話になります。この考え方が脈々と受け継がれているのですから、やっぱり古代の人の残した業績は素晴らしいなと思いますね。

内藤:アルキメデスは紀元前3世紀の人ですが、当時と比べて人間の頭脳のストレージは増えた一方で、プロセッサの性能は紀元前5世紀あたりからそんなに変わっていないのではないかと思うのです。ですから古代から学ぶべき余地は、まだまだたくさんあるのではないでしょうか。

竹内:現代社会は、コンピュータを外部脳として使えるようになったと思います。昔だったら手計算で10年かかっていたものも、コンピュータのプログラムにしてしまえば一瞬で計算できます。そのような便利な外部脳が発達したことを除けば、根本的なクリエイティブな能力は同じかもしれないですね。

内藤:先生は著書『天才の時間』や『竹内薫の「科学の名著」案内』でニュートンに触れていらっしゃいますね。彼は22、23歳という若さで、微積分の統一、光の理論、万有引力の発見という三大業績を成し遂げました。これらは、ペストの流行で、ニュートンがケンブリッジ大学から故郷のウールスソープに戻っていた18カ月の「創造的な休暇」でなされたものだといわれています。 私はこのことから、以前の対論で能楽師の安田登さんにお聞きした「温故知新」の原文にある「而*10」の持つ意味を想起しました。古き知識を温め、釜の中でぐつぐつと煮ていると、やがてそこから新しい視点が生まれてくる。けれどもそのためには、「而」の時間が絶対に要るのだという話を聞いて、目からうろこだったのですね。 先生も『天才の時間』で、人間にはある一定の発酵する時間が必要だと書いておられます。新たな知は、いきなりリニアにぽっと出てくるのではなくて、ぐつぐつと煮えるのをぐーっと待っている時間がある。それは1時間かもしれないし、1日かもしれないし、あるいは10年かもしれないが、あるとき突然に飛躍的なアイデアが出る。イノベーションを起こすためにはそのような経緯が必要で、それが先生のおっしゃる「天才の時間」なのかなと強く思ったのです。

竹内:ニュートンは天才で知の巨人なのですが、ペストが流行していなければ、あのような大きな業績を残していなかったかもしれないと思います。創造性とは何か、いつも考えるのですが、目標を決めてそれを達成しようと一生懸命頑張っても、意外と成果は出てこない。どうしよう、どうしようと思って悩み続け、仕方がないから当てもなく散歩をしてみたり、小さな旅行に出てみたり、あるいはゆっくりお風呂につかってみたり……、ぼうっとして何もしていないような時間が必要なのです。そのとき人間の脳は、実は裏で何かをやっている。だから、一生懸命、出そう、出そうとしても何も出てこないのに、「もういいよ、じゃあ任せたよ」と脳を自由にしてやると、あるときぽっと出てくる。これは不思議だなと思いますね。

ニュートンにしてもアインシュタインにしても、天才の人生には特徴的なパターンがありますね。偶然かもしれませんが、大きな仕事をしている人には共通して、強制的に休暇に入らざるを得ない状況があるように感じます。ずっと突き詰めて考えているから、それを休暇のときに脳がまとめてくれて、最後にいい形で出てくるのでしょうね。

内藤:暇な時間があれば必ず何か出てくるかというとそうではなくて、ほとんどの場合は何も生み出せないでしょう。生み出せるのは1万人に1人か2人くらい、いやもっと少ないかもしれませんが、どうしたら効率的にイノベーションが発現できる環境がつくれるのかを考えるとき、それはやはり歴史の中から学ぶしかない。コロナ禍の時代においてはなおさらです。

当時の時代背景を見てみると、ニュートンは清教徒革命の真っただ中に生まれています。幼少期にはチャールズ1世が処刑され、その後クロムウェルが共和制を打ち立てます。しかしその死後、ニュートンが青年となる頃には、またチャールズ2世が即位し、王政復古。ペストの流行は1665年、ロンドン大火は1666年。すでに業績は確立していた時期ではありますが、1685年に即位したジェームス2世は名誉革命でフランスに亡命します。

政治的にも非常に不安定な時代で、多くの人が亡くなりました。特に王の処刑は大きな出来事で、社会的な価値観が揺らぎ、変わったと思います。日本の第2次世界大戦後も似たような状況でしたが、政治体制や世の中の価値観が大きく変わったときに、天才的な人がぽっと出てくることがありますよね。

竹内:第1次世界大戦後の混乱のときにも、アインシュタインの重要な発見や、量子力学の成立などがありました。大きな動乱を経験した人たちが心を揺さぶられて、いろいろなことを考えるのでしょうね。その結果、天才たちが現れて人間の文化を創っていく傾向は、確かにあると思います。

内藤:ニュートンはフックやライプニッツと業績を巡る論争を続けていましたね。ライプニッツとは25年も戦って、最後はライプニッツがあきれて放棄してしまったという話もあります。何かに専念してずっとやり続けることが天才のひとつの要件であるならば、そのように固執する面も伴うのかもしれませんね。

ニュートンは戦闘的なところもありましたが、他方で恩人にも恵まれました。その一人は初代ルーカス教授職*11のアイザック・バローで、彼は若きニュートンの才能を認めて、自分の後継者に指名しました。また『プリンキピア*12』もハレー彗星の軌道を計算した業績を持つエドモンド・ハリーの勧めと援助がなかったら刊行には至りませんでした。ニュートンは秘密主義者だったともいわれていますが、天才であったとしても支えてくれる友人や協力者、理解者はやはり必要だったんですね。

竹内:環境は重要だと思います。天才の周囲の反応は二つに分かれると思います。天才を庇護し、友人として支えようと思う人もいれば、嫉妬心を持ってつぶしてしまえ、と思う人もいます。これまでにつぶされた天才たちも結構多いと思います。私が見ている子どもたちの中にも、算数や芸術に際立った才能を示す子がいますが、意外なことに、家族や親族など周りの大人がそれに気付いていない場合があります。才能を見いだして、それを育ててあげることはすごく大切ですね。

内藤:会社でも、独創的なことをしようとする優秀な部下を、上司が「前例がない」といってつぶすことは山のようにあると思います。その状況でなんとか生き残って、「やるな」といわれたことをやり続けて、芽を出す人もいます。しかし、ダイバーシティの面からも寛容の精神は必須だろうと思うのです。「変な人」と決めつけずに「しばらくやってみろ」といえるかどうかは、経営学の世界でもよく話題になります。ニュートンはそこを生き残って評価されましたが、生き残れなかった天才がいたかもしれませんね。

内藤:さて、マリ・キュリーです。彼女は戦い続けた人という印象です。フランスで活躍したが、ポーランド人であることや女性であることから差別を受け、ノーベル物理学賞を受賞していたにもかかわらずフランス科学アカデミー会員に落選しています。後に個人的なスキャンダルで騒がれますが、その最中にノーベル化学賞を受賞するなど、劇的な逆転もありました。戦い続けるエネルギーの源泉がどこにあったのか、興味があります。

経営学の世界では最近「ダイナモ人材」が注目されています。自分で提案や企画をするだけでなく、周りを巻き込んで新しい事業をつくっていくエネルギーを持っている人のことです。そのような人は往々にしてその場から浮いてしまうことも多いので、経営者としてどう支えていくかが課題です。ただマリが置かれていた環境を考えると、企業の話と比較するのが失礼なくらい、非常に大きなものを背負っていたことでしょう。

竹内:私は小学生のとき彼女の自伝を読みましたが、「あまりにも勉強をし過ぎて倒れてしまった」と書かれていたのが非常に印象的でした。「人間ってそこまで勉強できるのだろうか」と思いましたね。「根を詰める」という言葉がありますが、トップレベルの根の詰め方をそのとき学んだ気がします。自分では倒れるまで勉強はできませんでしたから、「自分の極限まで努力を続けることができる人がいるんだな」としみじみ思いました。だから、僕にとってのマリ・キュリーのイメージは、「頭がいい人」よりも、まねができないほどの「努力の天才」です。

多様性という観点からも、孤独な中で頑張った人だと思います。同じヨーロッパ人とはいえ、出身から結構な差別があったといわれています。性差別にしても、完全な男性社会の中で、才能があろうがなかろうが、女性が身を立て生きていく大変さは想像に難くないですね。その中で彼女はやり続けた。いろいろな障壁があっても、周囲が認めるまでやり続けた。それがこの人の天才性なのだと思います。

内藤:その点では第1次世界大戦時の支援活動もそうですね。軍にレントゲン設備がないことを知ったマリが自動車に設備と発電機を搭載して野戦病院をまわったという話は有名ですね。「プチキュリー」と呼ばれたその車は1台では足らず、マリは提供車を募って改造しました。軍や行政機関が難色を示す中、役人を説得して活動を続けたそうです。

その行動力、思い込んだらそれを成し遂げるエネルギー、パワーには学ぶべき点が多いと思います。「科学者の評価は科学的業績によってなされるべきであって、ジェンダーや出身は関係ない」と強く主張したことも素晴らしいと思いますが、その思いは絶対に忘れてはならないですね。

竹内:差別の名残は入試の選抜方法にもいまだにありますね。入学試験については、例えば選抜時の男女の定員数や合格ラインなどが問題とされた事例もあり、改善の方向に向かっているとはいえ、現状に合っていないのであれば変えていく必要があります。肌の色、貧富の差や性差、場合によっては年齢も含めて、全てフラットに考えていく必要があると思います。

内藤:日本人にも湯浅年子*13さんという、大変エネルギッシュな女性物理学者がいました。1980年にパリで亡くなられたときは話題になり、私は大学生でしたが、今でも鮮明に覚えています。湯浅さんは大学卒業後、マリ・キュリーの娘エレーヌ(彼女もノーベル賞受賞者)の夫であるジョリオ・キュリーの論文を読んだのがきっかけでフランスに行き、後にフランス国立中央科学研究所の主任研究員になりました。定年後は名誉研究員になり、日本でも紫綬褒章を受章するなど、業績が高く評価されています。

ジョリオの下で研究をして学位を取ったのは1943年。まさに戦争中です。1940年、渡仏をためらう湯浅さんの背中を押してくれたのは、体調が思わしくない父親だったようです。その後パリで父の訃報に接した湯浅さんに、ジョリオはマリの夫ピエールの最期を伝えます。「死んで魂になっても研究は続ける」とのピエールの言葉に、湯浅さんは勇気づけられたそうです。戦争中は本当に大変だったと思いますが、日本にもこのような素晴らしい女性の研究者がいたことを忘れてはいけないと思います。

竹内:今、私が心配しているのは、海外に出て勉強しようという学生が減っていることです。海外に行かなくても、日本で同様の勉強ができると考える人が増えているようです。確かにさまざまな理由で海外へ出ること自体が難しい場合もありますが、若いときでなければできないことがあります。実際に海外に行くことで、世界の多様さ、広がりを実感できます。いろいろな文化や考え方に触れること、逆に嫌な目にも遭うかもしれないけれども、それも含めて全ての経験が貴重なものです。機会があるのに行かなくてもいい、という考え方が広まっているのが残念ですね。

内藤:若いうちに、まず環境を変えてみることは大切ですね。また、ここ数年でジェンダーに対していろいろな見方がありますが、私たちは湯浅年子さんのような存在がいたことを肝に銘じ、性別にとらわれず信念を貫き通す姿勢を肯定するような世の中でなければいけないと思います。

竹内:私は女性の科学者をインタビューすることも多いのですが、多くの人は私のSNSなどから女性に対する私の態度を事前に把握しているようです。これに気付いたときは驚いて、なぜなのか考えました。恐らくはまだ女性の科学者が少なくて、相手の考え方を調べておかないと身を守れないと考えておられるのではないでしょうか。このような状況はなくしていかなければなりませんね。

内藤:よくないですよね。マリ・キュリーが主張したように、業績で評価されるべきで、男女問わず活躍できるような世の中でなければ、本当の意味での多様性は生まれませんね。

内藤:多様性といえば文系・理系問題もそのひとつです。私は日本的区分でいえば文系なのですが、中学生のときアマチュア無線をやっていて、高校時代は物理部でした。講談社ブルーバックスも大好きで、都筑卓司先生の『不確定性原理』も読みました。難しそうだなと思って開いてみたら、漫画『巨人の星』の絵が描いてあり、消える魔球を量子空間になぞらえて説明されていて、物理ってなんて面白いのだろうと思いました。大学は法学部に進んだのですが、電気が好きだから日立に入ったのかもしれません。受験のカテゴリーでは文系なのですが、理系に興味はあるのです。でも、理系の人から「文系の人間には分からない」という考えを向けられることも多くて、文系・理系の断絶を感じます。体育会系と文化部系という分け方もありますね。そのようにカテゴライズする必要はないように思うのですが、なぜ分けたがるのでしょうか。

竹内:文系・理系についていえば、日本の場合は受験の影響ではないでしょうか。受験科目が異なるのがそもそもおかしいと思います。元をたどれば、明治時代にお金がかかるかどうかで分けたのです。実験などでお金がかかる学部を理系として、そうでない学部を文系とした。それによって受験科目が分かれ、それが定着すると、高校教育がコース分けされるような、変な仕組みができてしまった。

私が海外留学をして最初に気付いたことは、文系・理系の横断の自由さです。コンピュータで経済学を研究している人をどちらかに分けても意味ないですよね。垣根が曖昧でグラデーションが付いている。対して日本はそこに完全な溝があるようなイメージで、これはおかしいと思います。

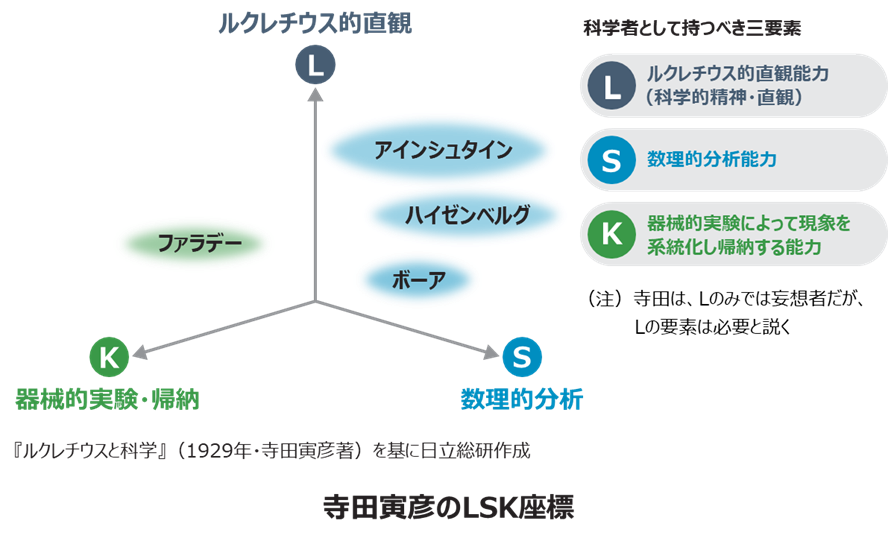

内藤:『ルクレチウスと科学』(『寺田寅彦随筆集 第二巻』(岩波文庫)収録)という寺田寅彦のエッセーがあります。ルクレチウス*14は現代科学につながるブラウン運動や原子の概念を分かりやすく詩にして残しましたが、これに対して「数理的分析もせず、実験による証明もなしにアイデアだけで論ずるのは科学といえるのか」という論調が西欧にもあったようです。寺田寅彦はこのエッセーの中で、科学者として持つべき三つの要素「L=ルクレチウス的直観能力」「S=数理的分析能力」「K=器械的実験によって現象を系統化し帰納する能力」を説いています。数理的分析と実験による証明だけでは科学とはいえない、科学にはルクレチウスのような直観力が必要なのだ、といっています。

内藤:日立総研の研究分野である社会科学に当てはめれば、ビジネスモデルや経済理論などの理論を勉強し、フィールドワークで実証して成功例や失敗例を吟味しているだけではだめで、最初に世の中のトレンドや価値観の動向についてのアイデアを持ち、それを証明していくようなあり方も必要だ、ということかなと思います。寺田寅彦は夏目漱石門下の有名な俳人であり、歌人であり、優れたエッセイストでもあります。この人こそ文系と理系の壁がない人であったと思っています。

竹内:真の教養人ですね。寅彦がルクレチウスの直観に言及したのは面白いと思いました。脳の仕組みから考えれば、直観は直感に通じるものがあると思います。生き物は捕食から逃れるために危険察知能力が必要で、それを瞬間的に判断する仕組みを脳は作っているはずです。物事がうまくいくかどうかの判断について、直感を大切にすることは生物として当然なのです。

偉大な科学者たちは意外と、直感に素直に従っているのではないでしょうか。数理的に考えたり、実験をしたりする前の段階で、「これはいけそうだ」とか、「こちらはまずいのではないか」という感覚に素直に従って、まず動いてみる。その過程で、数式を使って理論的に考え、実験を試みる。そのバランスが絶妙なのだと思います。

内藤:専門分野ももちろん大切なのですが、教養を備えた視点を持つことが重要だと思いますし、広くは歴史の学びが大切だと思います。過去に人類が経験したこと、さまざまな課題に対する先人たちの回答、それは正解だけでなく誤答も含めて、学ぶべきことが多い。それを知らずに次のステップへは行けないはずです。優れた経営者の多くは、自国の歴史のみならず世界の歴史について造詣が深く、確かな土台の上に立っていると感じます。

竹内:学校で教わる歴史は暗記が主体になっていてその弊害が指摘されていますが、一方では九九などのように必要な暗記もあります。九九は便利なだけでなく、さらに高度なことを考えるための素地としても重要です。ですから暗記力を否定するつもりはないのですが、今はやはり人工知能(AI)がありますから、暗記型スキルはAIに任せることになるでしょう。今後ますます重要になるのは「考える力」ですが、普段から暗記の勉強ばかりしていたり、指示待ちしていたりすると、この力は育ちません。自らの課題意識や興味関心を契機として「考える」というプロセスを重視する探究型教育の取り入れが教育側に求められると考えます。暗記型の知識が、テストや受験の後ほとんど忘れられてしまうという統計がある一方、探究を続ける児童・生徒たちは、その過程で多くの知識を身に付け、その知識を有機的に結びつけることができます。こうした考える癖を付けるような教育を小学校のときからしなければ、国としても厳しい状況になるのではないでしょうか。

内藤:AI時代における人材育成の課題を考える上でのキーワードは何でしょうか。

竹内:ひとつは「意識」だと思います。現在のAIには意識がありませんが、私たちにはあるわけですね。ただ、意識は脳科学的に解明されておらず、定義がありませんから、あるともないとも断言はできません。ネコやネズミにはありそうだけれども、ハチやアリはどうなのか。AIは今のところ意識がないように見えます。うっすらとした意識があったとしても、人間の意識とは大きな差があります。

ですから、意識がある人間でなければできない仕事と、意識がないけれどもとてつもないスピードで正確に物事をこなすAIがやる仕事とは、おのずと区分けできるはずです。AIが過去の膨大なデータをどんどん学習しますので、それに対して人間はクリエイティブな仕事をやるべきです。

AIの将棋ソフトは大変強いですが、楽しんだり悔しがったりはしません。一方プロの棋士は周囲の期待を背負い、自分の存在を賭けて、総合的な意識を持って戦いに臨みます。芸術家も同様で、心を突き動かすような衝動があり、それを技術によって形にしていきます。しかし、意識のないAIにはその衝動がありません。人間には倫理的、あるいは感情的なモチベーションがあります。自分が良い生活をしたい、幸福になりたいというのもそうですし、家族を幸せにしたい、友人を幸せにしたい、あるいは会社を良い状況にしていきたい、さらには世界を平和で豊かなものにしたい。そのような考えは「意識」から出てくるので、そこが大きな違いかなと思いますね。

内藤:そのような人間の意識を後押しするような環境をつくることが大切ですね。デジタルは確かに便利ですが、そこに頼りきらない未知の領域が、大きく広がっているように感じました。科学技術が文化に貢献した例としては、チューブ入り油絵の具があるかなと思います。油絵の具は乾きやすく屋外に持ち出せないため、それまでの絵画制作はもっぱらアトリエで行われていました。しかし、チューブ入り絵の具の発明によって、屋外での絵画制作が可能となり、印象派の活躍につながったのです。同様に現代のデジタル技術で何ができるかという発想も、大切だと思います。

竹内:今、デジタルの世界はどんどんリアル(現実)に近づきつつあるといわれていますが、そもそもリアルというのは、実際は脳が作り出しているものです。脳は目や耳などの感覚器官を通して入力された情報を元に、シミュレーションをしながら、物の傾きや形、色を作っているのです。このようにして脳が作り出したものを、私たちはリアルの世界として認識しているわけです。

私たちの意識に上ってくる感覚意識やそれに伴う経験を脳科学ではクオリアといいますが、これを生み出す詳しいメカニズムは分かっていません。例えば「赤」とは、AIにとっては700ナノメートル前後の光の波長のことですが、人間の脳が捉える「赤っぽいもの」や「赤いイメージ」の正体はAIには分かりません。つまり、人間にとってのリアルと、AIにとってのリアルにも、そもそも大きな違いがあるのです。

リアルとデジタルの融合というのは、脳も一種の計算機として捉えるのであれば、いわば人間が脳を使って作り出しているリアルの世界と、人間がAIやコンピュータを使って作り出そうとしているデジタルの世界との融合方法を考えることだと捉えています。

内藤:「光のドップラー効果」というのを唐突に思い出しました。光を放射する物体は、近づいてくるときには青っぽく見え、遠ざかるときには赤っぽく見えるといいますけど、ここでいう赤とか青とか、よく考えたら何だろうと、根源的な疑問が出てきました。光の波長を意味のある「色」として捉えるということなんでしょうね。ニュートン起源説もある「虹は七色」ですが、『吾妻鏡』には「五色の虹が出た」という記述もあったと記憶していますが、「色って何?」は興味深いテーマですね。

竹内:いろいろな環境によって言語や世界観は違ってくるでしょうが、脳の基礎的な構造は全人類に共通しています。恐らくそこにはユングのいう集合的無意識に通じるような、共通した無意識が形成されているものと思います。それは文化の根底にあるはずなので、リアルとデジタルの融合を考える上でも、重要な要素になるのではないでしょうか。

内藤:研究すべき領域はまだまだたくさんあるのですね。AIは優れたものですが、人間でなければできないことがあるという話はよく聞きます。具体的なご指摘には勇気づけられました。

最後に社会科学系のシンクタンクである日立総研に向けて、要望、アドバイスをお聞かせください。

竹内:私は今教育活動に関わっていますが、世界と比べて日本の教育はいびつであることが気になっています。中学受験は過熱していて、難問・奇問を解かなければなりません。英語は帰国生対象だけでなく一般入試でも試験科目にする学校が増えてきていますが、一部の中学入試では英検1級レベルの単語を覚えなければいけない状況になっています。脳の発達レベルに合わないのに、無理やり暗記させるのは、おかしいです。

私たちはそれに反旗を翻して、批判的思考やクリエイティビティを育む探究型の教育を実践しています。考えることができる人間は、AI時代が来てもAIをうまく使えます。反対にたくさん暗記ができても、気が付いたら何も考えられなくなってしまっていた、では国が滅びてしまいます。教育現場だけでこの状況を変えることは難しく、社会システムとして改革するような道を提言していただけるとありがたいなと思います。

内藤:子どもたちの未来に関わる問題は、私たち大人の責任も非常に大きいと思います。先生方が一生懸命に取り組まれている教育活動に呼応していくことは、社会の大きな役割として大事なことだと思います。

イノベーションは既存知の組み合わせであり、私たちがまだ気付いていない組み合わせがあるのではないかというスタンスで取り組むことが、イノベーションを起こすきっかけになるのではというのは私もよく申し上げているところです。そのためにも多様な視点が必要と考えており、私たちの専門外である科学史について、ご専門の先生から話を伺うことができ、大変有意義でした。本日はどうもありがとうございました。

※今回の対談は、フィジカルディスタンスを保って実施しました。

科学史上の天才たちは、固い意志と情熱で研究を貫くことにより大きな業績を残しましたが、寺田寅彦が指摘した科学者としての「直観力」を養うためにも、じっくり考えることができる時間と環境をつくることが重要だと改めて認識しました。それはイノベーションの源泉になるだけでなく、多様性を広げることにもつながるでしょう。竹内先生は、批判的思考やクリエイティビティを育む教育の重要性も指摘されました。今後AIと経済・社会との融合が進んでいく中、「考える力」こそ大事、結局、人が大事という、今更ながらの思いを強くいたしました。

株式会社日立総合計画研究所 取締役会長 内藤理

機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。

お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。