グローバル情報調査室

シニアストラテジースタッフ

坂本尚史

世界のエネルギー問題に関して、気候変動問題への対応を最優先にすべきとする潮流は、2021年11月に英国グラスゴーで開催されたCOP26がピークであったと言える。COP26では、先進国だけでなく、途上国も相次いでネットゼロ(カーボンニュートラル)へのコミットを宣言した。その後、年をまたいで2022年2月に起こったウクライナ危機は事態を一変させた。ロシア産天然ガスからの脱却と世界市場での天然ガスの争奪戦は、アジア諸国でエネルギー危機を引き起こすまでに至った。エネルギー問題を分析する際は、長期的な社会・経済の潮流を読み解くと同時に、短期的なショックへの準備も欠かせない。これらに対応するため、日立総研では、シナリオプランニングの手法を活用して、本研究を進めている。

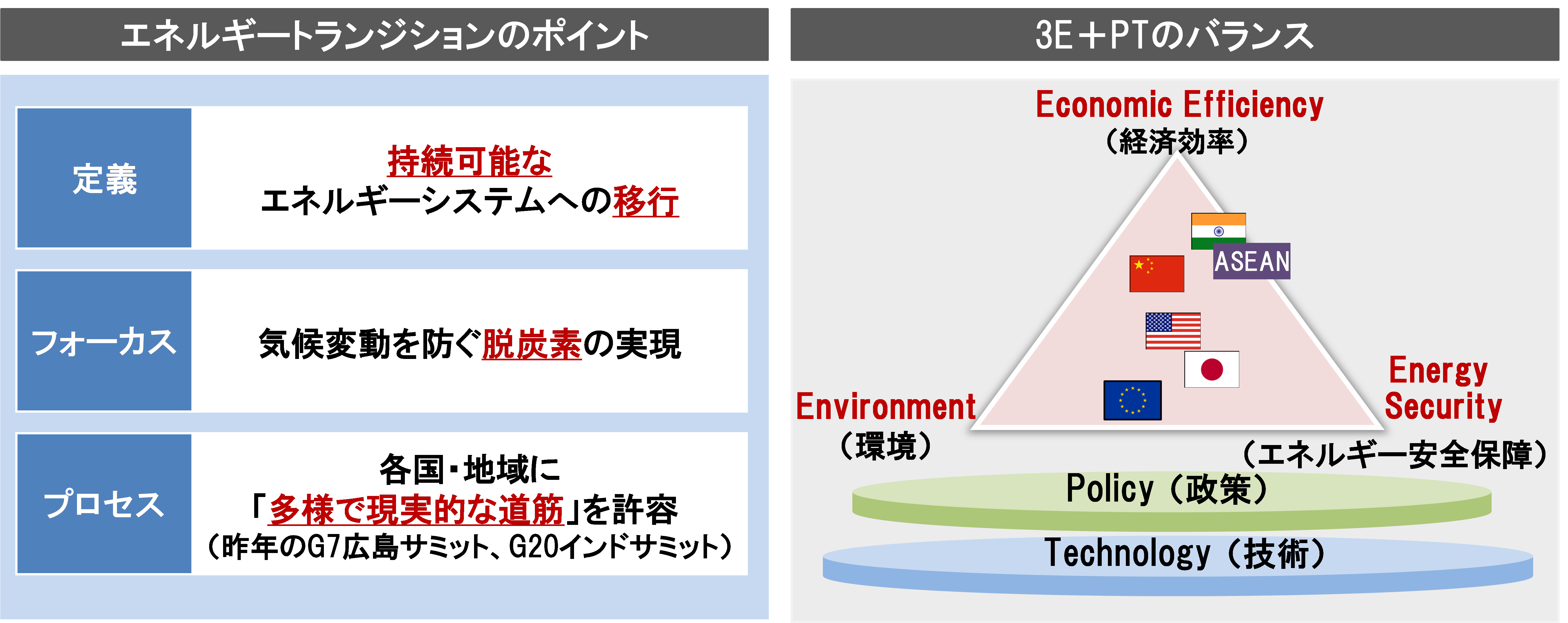

エネルギートランジションとは、持続可能なエネルギーシステムへの移行を指し、現在の主要なフォーカスは気候変動を防ぐための脱炭素化の実現である。その実現プロセスでは、各国・地域に「多様で現実的な道筋」を認めることが、昨年のG7広島サミットで確認されており、G20インドサミットにも引き継がれて、現在に至っている(図1)。

資料:各種資料より日立総研作成

図1 エネルギートランジションと3E+PTのバランス

「多様で現実的な道筋」を考える際に重要なのが、3Eのバランスである。3Eとは、一般的に経済効率(Economic Efficiency)、環境(Environment)、エネルギー安全保障(Energy Security)を指すが、日立総研では、これに政策(Policy)と技術(Technology)を加えて、3E+PTのフレームワークで分析を行っている。

例えば、EUは「欧州グリーンディール」を掲げて、域内の環境政策を強化しつつ、グリーン分野の域内産業を振興しようと、「環境」に軸足を置いた取り組みを行っている。一方、中国やインドは、国際社会における役割を果たすべく、ネットゼロにコミットしつつも、経済成長や国民負担に配慮して、「経済効率」を重視していると言える。ウクライナ危機後は、各国・地域とも「エネルギー安全保障」がエネルギー政策の根幹であることを再認識させられた。このように「政策(P)」は3Eのいずれにも関連する重要な要素である。また「技術(T)」の面で革新が起きれば、各国・地域の取りうる選択肢が広がる可能性がある。一方で、これらの停滞は、エネルギートランジションを遅らせる要因にもなりえる。

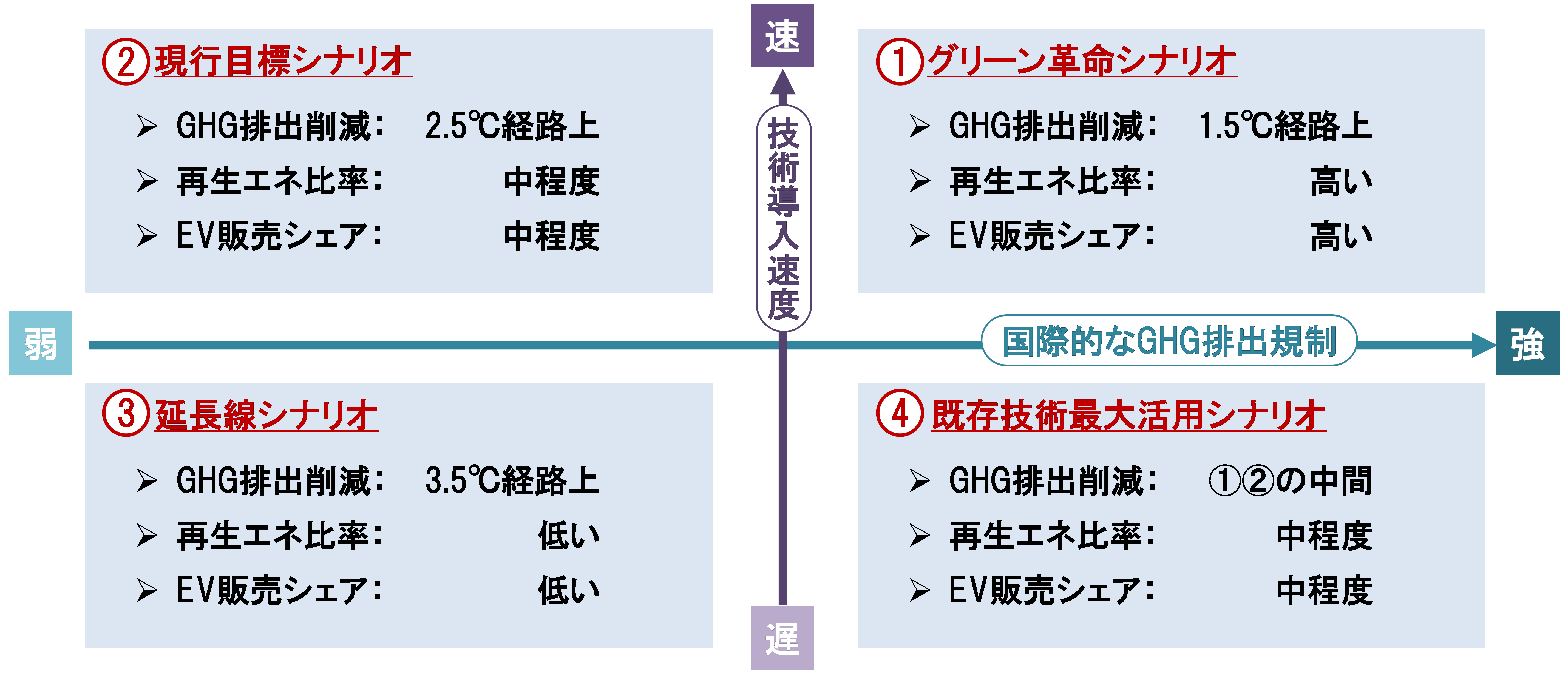

シナリオプランニングでは、将来シナリオを決定する因子を抽出した上で二つ程度に絞り込むが、本研究では、一つを「国際的な温暖化ガス排出規制」とし、もう一つを「技術導入速度」と特定した。

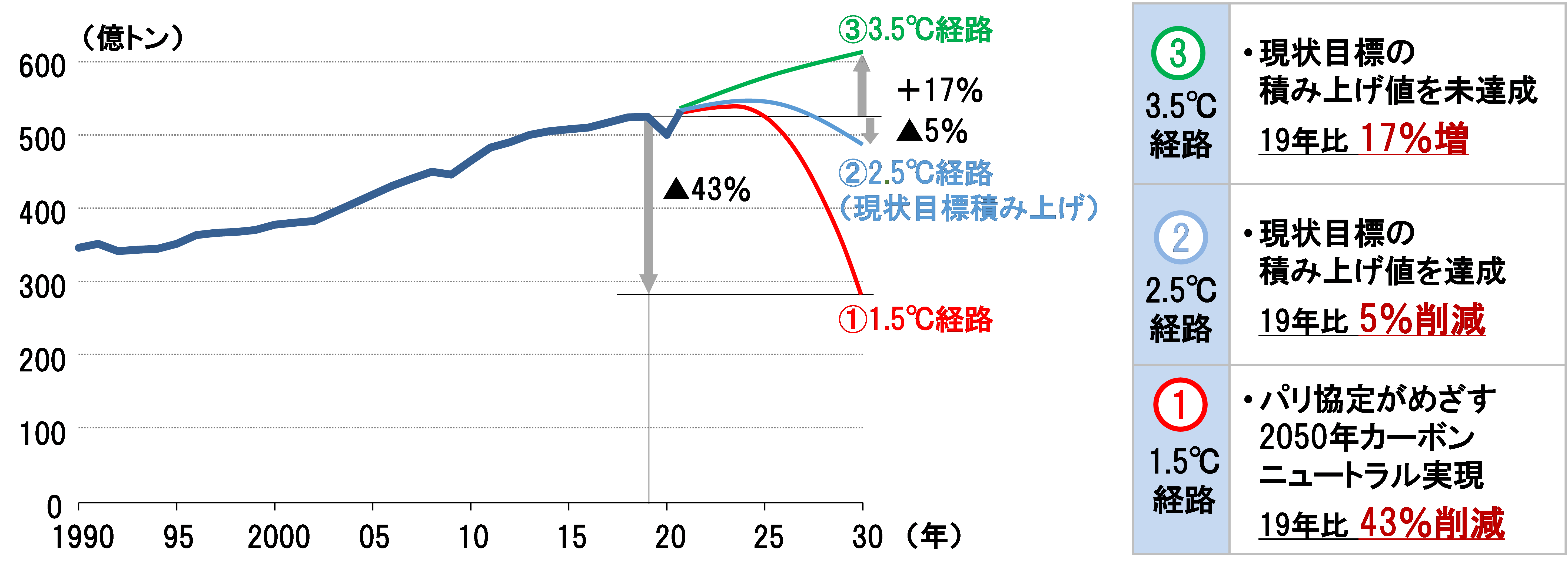

昨年2023年のCOP28では、パリ協定の1.5℃目標を実現するためには、各国・地域が排出削減目標(現状2019年比5%削減[2030年])を大幅に積み増す必要があること(2019年比43%削減[2030年]に拡大)が再確認されたが、有効な追加施策は打ち出されなかった。COP28議長が、全ての国・地域に2030年の排出削減目標を再提出させるとの期待もあったが、そのようなリーダーシップは取られなかった。これらの点から、COP交渉は機能不全に陥っていると言えるだろう。

本年2024年のCOP29は、2025年以降の途上国への資金支援目標額を決定する期限となっている。インドなどの新興国・途上国側の主張は、排出削減は先進国が率先して積み増すべきであり、途上国への資金支援を大幅に増額すべきというものである。事態を打開する新たな提案が出されなければ、先進国と途上国の対立構造は変わらず、先鋭化する可能性がある。

パリ協定の1.5℃目標を実現するための2030年排出削減目標(19年比43%)を積み上げるのは相当困難となっている。米国・中国などが現行目標を達成できないことも想定され、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書でその可能性に警鐘を鳴らしている3.5℃経路に向かうことも考えられる(図2)。

資料:各種資料より日立総研作成

図2 世界の温暖化ガス排出見通し

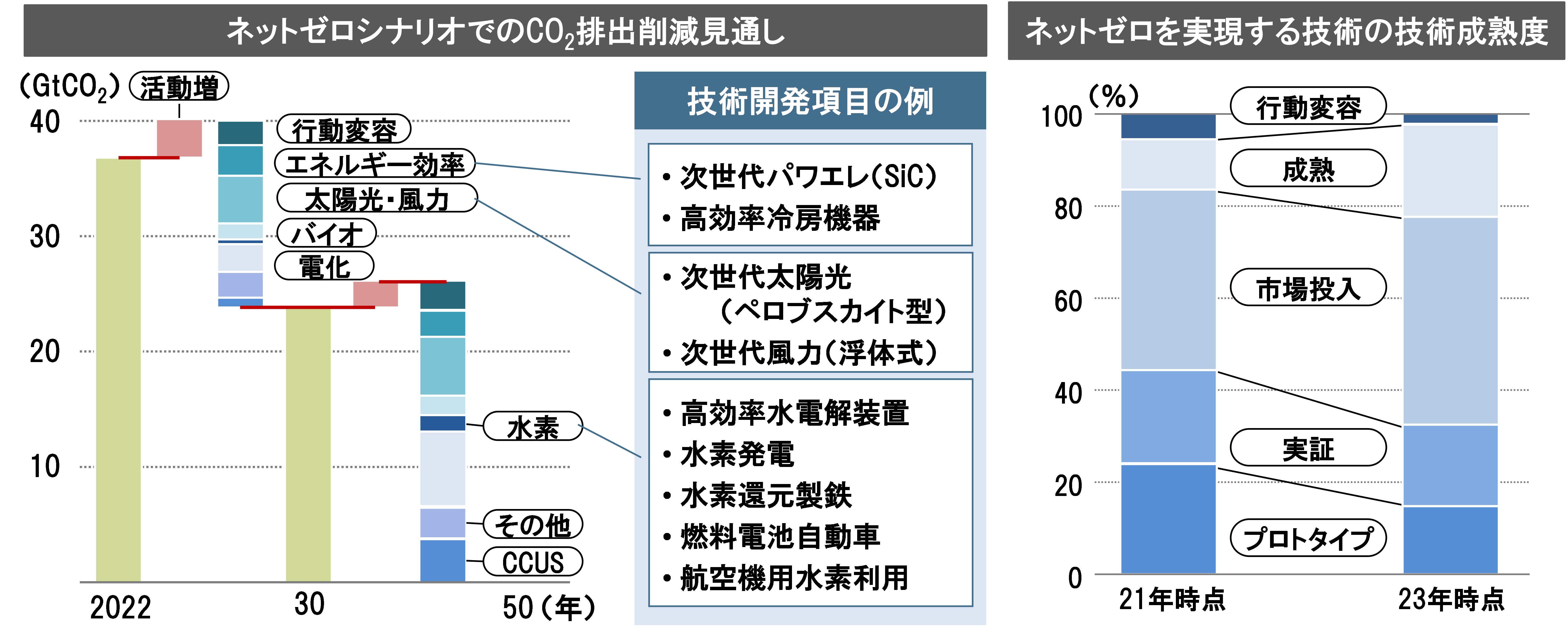

現在、世界では脱炭素を巡る政策競争が激化している。米国のインフレ抑制法、欧州のグリーンディール産業計画、日本のGX推進戦略などは、官による数十兆円規模の技術開発・社会実装投資を行い、百兆円規模の民間投資の誘発を狙っている。これに伴い、ウクライナ危機下でも、クリーンエネルギーへの投資は加速しており、再生可能エネルギー、EV関連などが伸長している。

技術導入のタイミングと排出削減ポテンシャルを見てみると、2030年までは太陽光・風力、電化などが貢献し、その後、水素、CCUS(CO2回収・利用・貯留)などの拡大が見込まれている(図3)。技術開発項目は、発電などのエネルギー供給側だけでなく、エネルギー需要側にまたがって広がっている。特に、水素については、水素生産から発電や産業・運輸利用などにわたる開発項目があり、利用側の技術開発は特に難易度が高いとされている。ネットゼロ(脱炭素化)を実現するためには、これらの開発項目を全て実現する必要があり、そのハードルは高いと言える。

国際エネルギー機関は、ネットゼロを実現するための技術について、技術成熟度を分析している。これによると、2023年時点では、プロトタイプと実証の段階にある技術の割合が2021年時点より減少しているものの、依然として3割強であり、技術開発の動向は慎重に見ていく必要がある。

資料:国際エネルギー機関「Net Zero Roadmap」などより日立総研作成

図3 技術導入のタイミングと技術成熟度

シナリオを決定する因子として、前二項で述べた「国際的な温暖化ガス排出規制」と「技術導入速度」を用いて、2030年のグローバルシナリオを描くことができる(図4)。右上の「グリーン革命シナリオ」は、パリ協定の1.5℃目標が実現できるシナリオだが、現時点では実現可能性は低いと見ている。実現可能性が高いのは、左上の「現行目標シナリオ」や左下の「延長線シナリオ」だが、実際にどのシナリオが実現するかは、二つの因子(軸)が上下・左右どちらに向かうかについて、定量的な項目を設定してモニタリングしていく必要がある。

資料:各種資料より日立総研作成

図4 2030年のグローバルシナリオ

日立総研では、グローバルシナリオに加えて、主要国・地域ごとのシナリオを策定している。その際、グローバルシナリオの二つの因子を参照しつつも、国・地域特有の情勢を反映した因子を検討している。グローバルシナリオと地域シナリオを活用して、エネルギー関連の事業機会を特定するとともに、リスクマネジメントを実施していく。

坂本 尚史(さかもと なおふみ)

日立総合計画研究所 グローバル情報調査室 シニアストラテジースタッフ。

エネルギー・環境分野の政策動向、産業動向の調査などに従事。1992年に入社し、グローバル戦略やサービス事業戦略の策定などを経て、現職。

機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。

お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。