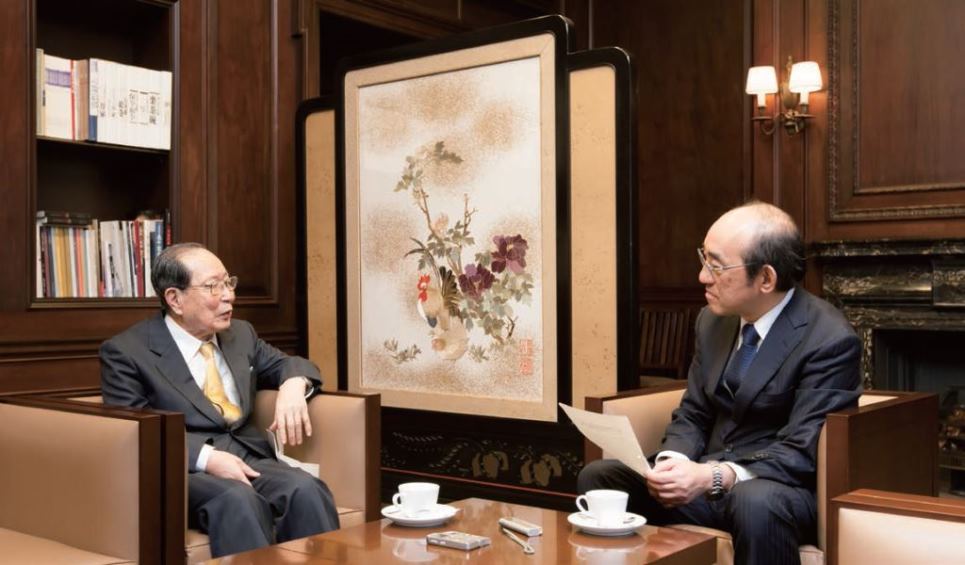

研究活動などを通じ構築したネットワークを基に、各分野のリーダーや専門家の方々と対談

世界情勢は不安定さを深め、経営環境も激しく変化する中で、企業が100年を超えて存続していくことは容易ではありません。

こういう時代に、日本的経営が形成された江戸時代に目を向け、日本企業のあるべき姿、進むべき道筋をいま一度見つめ直すことも意義があると考えます。

経営の舵取りがより難しくなる時代に日本企業はどう進化・対応するべきか、歴史や文化を大切にしながらも新たな発展をめざす上で何が必要なのか、日本経営史

の第一人者である由井常彦氏にお話を伺いました。

東京大学大学院経済学研究科修了。

経済学博士。公益財団法人三井文庫常務理事・文庫長のほか、

明治大学名誉教授、日本経営史研究所名誉会長も務める。

著書(共著含む)・編著に、「日本の経営発展」(東洋経済新報社)、

「安田善次郎」(ミネルヴァ書房)、「豊田喜一郎伝」(名古屋大学出版会)、

「都鄙問答経営の道と心」(日経ビジネス人文庫)などがある。

白井:由井先生は、江戸時代から現代までの企業経営史を幅広く研究してこられました。貴著『歴史が語る「日本の経営」その進化と試練』(2015年、PHP研究所)を拝読しますと、江戸時代の「経営」が今日に通じていることに驚かされます。最初に、「企業は人なり」「経営は人なり」という日本的経営の原点が江戸時代に形成された背景についてお聞かせいただけますか。

由井:「企業は人なり」「経営は人なり」は、ヒューマニズムの響きがあって、非常によい言葉ですね。20年ほど前のことですが、米国人で経済史を専門とするR・ロック教授が来日した際、とある百貨店で「感謝と奉仕」と書かれた看板を目にされて、私に「誰が誰にいう言葉なのか」と質問しました。ロック教授は、日本語はわかりません。「gratitude and dedication」と直訳し、取引先やユーザーに対して、また従業員に対しての言葉だと説明すると、目を丸くして驚いていました。逆に、米国では何をモットーにしているのかと質問すると、「profit、money only」と答えられ、今度は私が当惑した思い出があります。ロック教授は、世界のどのビジネススクールにも「profit」以外の言葉はないとのことでした。国際化が進んでも日本とは正反対であり、これは非常に面白いと思います。歴史を振り返ると、18世紀半ばに英国も日本も市場経済の時代を迎えました。市場経済といっても英国と日本には大きな違いがあり、英国は対外貿易が盛んでしたが、日本は完全に国内市場と自給自足の経済でした。英国では「輸出」が中心で、消費者は目に見えないし、「人」はあまり重視されません。自由主義経済が進んで失業者が町にあふれても、それはinvisible handの働き、つまり神のおぼしめしとされました。機械化が進むと同時に、enclosure movement(土地の囲い込み運動)により、絶えることなく農村の人々が都市に流出してきたわけです。一方の日本では、参勤交代が制度化されて江戸の街が大きく発展するとともに、17世紀半ばから鎖国が本格化しました。資源のない日本は、この鎖国体制の中で自給自足経済が形成されていきます。当時は埋め立て技術もないため国土を広げることもできません。18世紀になると約2,500万もの人々が資源もなく、完全な自給自足で生活しなければならないため、効果的に「人」を使わねばなりません。昔から人々の教育も重視されていました。「企業は人なり」「経営は人なり」といわれてきたように、江戸時代から日本的経営の本質的な特徴は「人」にあります。これは中国人も韓国人も理解できるので、東洋的な概念かもしれません。

白井:日本企業は米国企業に比べてイノベーションが少ないといわれますが、江戸時代に三井越後屋(現:三越日本橋本店)が今までの掛け売りを廃止して新たに現金売買を導入することによって、大きく成長しました。

由井:18世紀になると、西洋は産業革命で知られるように「産業・工業」からイノベーションが起こります。日本は江戸時代になり、「流通」=交通、輸送、通信など、インフラの整備が進みました。それまで遠隔地から品物を運ぶのは危険で命がけの行為とされ、そもそも少数の上流階級を別として、人々が遠くから取り寄せる発想がありませんでした。日常的な「商」とか、「商人」の階級が成り立たなかった日本では、平和の一時代が到来するとともに、流通インフラの形成により、日本全国の品物を取り寄せてどこにでも送ることが可能になり、大都市も発展します。18世紀の江戸の人口は120万人程度で、全てが消費者ですから、ものすごい数です。そこに目をつけた三井越後屋の三井高利が、新しく「現金安売り掛け値なし」の量販的な経営を導入して大成功を収めます。それまで衣料品などの売買は店員が顧客先に持ち込み、値段は売り手と買い手の話し合いで決まり、支払いは半年ごとに行われる「信用取引」でした。三井越後屋は、現金定価販売を導入して誰もが店頭で買い物できるようにします。呉服(絹織物)は値段も張りますが、定価なら安心して購入できます。不備があれば交換も可能、一反単位で販売していた生地を寸法単位で取引できるようにし、「当座仕立」といって、その日のうちに好みの着物に仕上げるサービスも取り入れました。これは流通におけるイノベーションでした。経済学者シュンペーターがその著書で述べたように、イノベーションは周囲との大きな摩擦を伴います。越後屋も在来の呉服店から反感を買い、トラブルに苦しんだ時期もありましたが、当時の有名作家であった井原西鶴が新しい商売に注目し、「昔は掛け売り、今は現銀」と紹介したことで大衆に広く知れ渡りました。シュンペーターの理論どおり、イノベーションを起こした三井越後屋は多大な利益を得ます。その後は白木屋、布袋屋、大黒屋、松坂屋など強力なライバルが増え、利益も横ばいになりますが、江戸の衣料品商売では上位の座をキープし、今の中央通りはこれらの大店でメインストリートになりました。

白井:企業では事業の規模が巨大になるにつれ、新しいアイデアやイノベーションを起こすことが難しくなります。そのような中、新しいモノ・コトを生み出すには、どのような対応が必要でしょうか。イノベーションのDNAは、今日の日本企業にもしっかり受け継がれていると考えてよいのでしょうか。

由井:長期的に見ると、17世紀後半から発展した日本の市場経済は、ほぼ1世紀を経た18世紀末から停滞していきます。これは先ほど述べた人口約2,500万人がなんとか暮らせるレベルになると、それ以上は経済成長できなかったということになります。そのころ、西洋は発明・発見が相次ぎ、産業革命によりどんどん発展していきます。一方で日本は、西洋の産業革命の成果を持ち込むか、あるいは大きなイノベーションを起こすか、何か手を打たなければいけない時代が到来したにもかかわらず、鎖国体制下で自給自足経済が完成しているため、イノベーションを起こす余地がありませんでした。しかし、停滞の中でも少しずつ変化が起こり、きめ細かい工夫や行き届いたサービスが重要になりました。同じ1両の着物でも、経営者の創意工夫や分業化などにより質がどんどん向上していきます。

例えば、織物などは製造工程も多いため、盛んに分業が進むなど小さいイノベーションが発生し、独自の進化を遂げました。江戸時代の自給自足経済の言葉として、「勿体無い」があります。本来は宗教的な言葉ですが、いつしか「無駄を省く」に転化し、今日に至っています。「勿体無い」に適切な英語はありません。「インクリメンタル(累積的)・イノベーション」という言葉がありますが、日本の発展はこれにあたると考えます。以前、米国の経営史学者アルフレッド・チャンドラー先生に私の考えを直接確認したところ、「日本のイノベーションは、インクリメンタル(累積的)・イノベーションが特徴的といえましょう。それを継続していけば、本来のイノベーションと同じ成果を得られるでしょう」と前向きな評価をされました。インクリメンタル・イノベーションの視点から見ると、江戸時代の商売のきめ細かいサービス提供の考え方が該当すると考えられます。生地の質がよい、風通しがよいなど、西洋とは違って、日本には“たいしたことではないところが重要”と認識されるものがたくさんあり、それは今の時代も同じです。昔聞いた話ですが、ある百貨店が西洋の有名ブランドの衣料品を仕入れて販売すると、顧客から不良品だといわれたそうです。西洋では多少色が違ったり、ほつれていたり、ふちが傷んでいるのは当たり前ですが、特に風合いや着心地や見た目を気にする日本の消費者には買ってもらえませんでした。結局、その百貨店は有力な繊維会社に手を加えてもらい販売し直したそうです。これもインクリメンタル・イノベーションといえるでしょう。日本にはそれで成功した会社が数多くあります。

白井:江戸時代の哲学者、石田梅岩の説く商人道「石門心学」

は、米国の政治家ベンジャミン・フランクリンが18世紀後半に述べた「富に至る途は徳に至る途」に通じるものがあります。コー

ポレートガバナンスは現代の経営においても、根幹に関わることと思います。江戸時代から議論されてきましたが、商人のモラルは現代の企業にどう引き継がれているのでしょうか。

由井:チャンドラー先生は、コーポレートガバナンスについて「ステークホルダー」と簡潔に言いますが、結局は全ては株主に還元されると言っておられます。ただ、英語でいうstakeholdersと、日本のステークホルダーは少し違います。キヤノンの御手洗冨士夫会長 CEOはかつてキヤノンU.S.A. Inc.,の社長を務めていましたが、いとこである御手洗肇社長が亡くなったことで日本へ戻り、1995年にキヤノンの社長に就任しました。米国と日本の経営の違いをたずねると、「米国では配当が悪くなればすぐに株が売られてしまうので、四半期ごとの利益と配当ばかりに気を取られていた」と言います。労使関係も日本とは大違いで、米国は地域によってweekly wage(週給)、monthlypay(月給)が決まっており、必要なときにすぐ人手が集まるそうです。ところが日本は米国と正反対で、週給・月給が決まっておらず、生活を含めて従業員を管理する方法や配慮などが必要です。彼は日本企業の経営者として、郷に入れば郷に従わなければいけない、と笑っておられました。日本人の労働時間は長すぎるとのことで、彼は全員夕方5時に帰宅するよう命じました。私がキヤノンの社史編さんに携わっていたとき、昼間に会社で資料集めをして、従業員が帰宅した後に原稿を夜通しで仕上げようとしたら、追い出されてしまいました。社長でさえ残業することはできません。現在ほど労働時間が問題視されていない時代から高い意識を持った方でした。また、トヨタ自動車は輸出企業であるにも関わらず、長い間、海外に工場をつくらなかった理由として、米国の工場で働く従業員がどういう人間かわからないので、米国工場をイメージできないことを挙げていました。経営もある意味では恋愛と一緒で、結局は「人」です。日立の歴史で思い出すのは、今でこそ一般的ですが、1956年(昭和31年)に分社化(日立金属、日立電線)を実施したことです。当時は稼ぎ頭の事業を分社化するのは困難であり、株主総会でも承認されない、と考えられていました。その後、私が米国にいた時期に日立の分社化が軌道に乗り、米国人からいろいろ質問を受けたので、「日本では事業部制ばかりでなく、分社化で企業体質が強化される、会社を拡張して国際化に挑む戦略の一つ」と説明した記憶があります。

白井:渋沢栄一、安田善次郎、岩崎弥太郎、大倉喜八郎など、天保年間生まれで明治時代に活躍した優れた経営者を研究されています。青年期に幕末を迎え、経済の近代化とシンクロナイズした時代を生きた経営者たちにはどのような特徴があるのでしょうか。なぜこの時代にこれだけ魅力的な経営者が登場したのでしょうか。

由井:明治維新と同時代に活躍したこれらの人々は、幕藩体制の中心人物ではありませんが、伊藤博文や井上馨と世代が近いので共通している面があります。日本的経営の変革期といえるこの時代は、先のことが全くわからず、非常に冒険的な時代でした。この時代を生き抜いた彼らはとても精力的で、活動的で、ある意味で強い個性の持ち主です。日本ではあまり使われない「idiosyncratic」という言葉があります。これは「個性的な」という意味です。普通の人にはまねできない人生を送った彼らにはidiosyncraticな面があると思います。あまりにも劇的で小説のテーマになりやすいためか、渋沢栄一などは何度も取り上げられています。彼らは死ぬか生きるかの瀬戸際を何遍もくぐり抜けてきました。例えば、大倉喜八郎は明治維新のときに命がけで鉄砲を売買し、維新後はすぐ貿易に乗り出します。雲をつかむような状況の中で、リスクを冒して遠く西洋まで行きました。岩崎弥太郎は、薩長藩閥政府に入れなかった土佐藩の屈強な藩士を積極的に採用して、恐れを知らない三菱商会を築きあげました。活躍した背景には政府の後ろ盾もありますが、先駆者として未知の世界へ飛び込み、生命を賭してリスクにチャレンジし、その結果、莫大な利益を得たわけです。その後、明治初年に活躍した彼らに取って代わったのは、幕末以降の出生で、向上心(立身出世)が高く、高い能力と学歴を持った人々です。近代化のリーダーであった三井財閥の中上川彦次郎以降に活躍する人々が最初の学歴社会をつくった企業家たちです。明治の企業家といっても、天保生まれとは違って、明治維新前後に生まれたタイプは、出世を夢見て、内外で学問を身に付けた企業家たちが多いのが特徴です。

白井:経営者から企業そのものに目を向けますと、三井、住友といった財閥系だけでなく、今日の日本の大企業には明治時代に創業した企業が多数あります。この時代に創業した企業が存続できていることについて、どのように捉えておられますか。

由井:いくつかの面がありますが、その一つに会社存続説の変化が挙げられます。江戸時代から事業存続の理念は存在し、三井越後屋などは利益よりも家の存続が第一とされていました。時代が変わり、先ほど申し上げた天保生まれで会社の勃興の時期に活躍した人物は、必ずしも「企業は永続するもの」とは考えていませんでした。明治初年には会社寿命は10年や20年説が唱えられ、会社の定款にも存続は20年と書かれていました。西洋と同じ資本主義的な考え方であり、ある段階までもうけ、もうからなくなれば会社を解散させて終わり、あるいはもうけたら早々に会社を畳み、残余財産を分配して株主に返還、という考えもありました。

しかし、日露戦争が終わったころからどの会社も定款に存続年数を書かなくなりました。かつての「家」と同様にもうけとは関係なく、会社は維持・継続していくべきものであり、存続できるか否かは経営者の腕次第という認識が広まります。大正時代になってからのことですが、経済評論家・経済史研究者の高橋亀吉は、著書『株式会社亡国論』(1930年、万里閣)で会社を売却する経営者を取り上げ、痛烈に批判しました。世間の人々もそんな経営者に良いイメージは持ちませんし、自分の会社だからと配当を優先したり、好きに売ってしまうのは、「企業は人なり」という日本の優れたコーポレートガバナンスを揺るがす行為の最たるものとしました。住友、三井などの財閥も大正、昭和に入ると大きな組織を維持するのが難しくなりますが、世論や従業員など下からの力に支えられて存続した面もあります。財閥系企業は配当を抑制し、雇用を重視しました。それでも昭和5年から6年にかけて起きた、いわゆる昭和恐慌の時期は本当に雇用の維持が困難に直面し、「合理化」をせまられた三菱の岩崎小弥太ら財閥当主は、頭をかかえました。

白井:日立は1910年(明治43年)に創業した会社です。創業者の小平浪平は、会社を興す前、東京電燈(現:東京電力)に勤めていました。新たに発電所をつくる際、その発電設備一式を設計した天才的な技術者だったと思います。日立の創業は、茨城県日立村(現:日立市)にあった久原鉱業所の日立鉱山モータ修理工場でした。その後、戦前の産業化、戦後の復興を経て、日本経済の発展とともに成長してきた歴史を持ちます。日本の経営史の中で、日立製作所をどのように位置づけておられますか。

由井:日立を立ち上げた小平浪平は東京帝国大学工科大学電気工学科出身(現:東京大学 工学部)で、成績優秀というより意気軒昂で大志を抱くタイプでした。非常に情熱家で、大和魂を持ち、電力事業の機械が全て英米製品であるのを見て国産化を強く志したといわれています。日本の重工業の技術を初めて確立させた人だと思います。小平浪平は将来の重要な製品開発を担う技術系に人材を求めて、積極的に帝大の電気工学科卒を採用した最初の人です。それまで帝大電気工学科卒は、学者になるか、国営(官営)に就職する人がほとんどで、企業もそのような人材を求めてはいませんでした。高い賃金を払ってでも外国人技術者を招聘するのが一般的であり、さもなければ、従業員を英国や米国へ行かせて一定期間勉強させる会社もありました。ただ、東洋紡、三菱重工、三菱造船などは例外的に電気工学科卒を採用していたようです。小平浪平は帝大電気工学科を出て会社を興すことが珍しい時代に日立製作所を創立し、地方にある小さな会社が帝大電気工学科卒を何名も採用したと話題になりました。同時期に、安田財閥を築いた安田善次郎がくぎの製造事業に乗り出して失敗したのも、優秀な技術者を確保できなかったことが原因でした。労働契約を交わして日本へ来た海外の高給取りの技術者たちは、期間が終了すればその後工場がどうなろうと構わず自国へ帰ってしまいます。そこで外国人の招聘とともに、優秀な日本人を技術習得の目的で米国へ行かせるのですが、企業秘密の技術を簡単に教えてもらえるはずもなく失敗に終わりました。日立はこうした時代に製品の国産化に取り組み、いち早く電気工学科卒の有能な人材を積極的に採用したのです。

白井:日立が初めてつくった製品は5馬力モータでした。国産品を製造していくには、おっしゃる通り技術者の確保が重要です。創業当時の日立は、茨城県の日立村にありましたので、都会から来てもらうため社宅などの福利厚生を手厚く整え、人材確保に相当力を入れたと聞いています。

由井:帝大電気工学科卒の採用には二つの理由があったと思います。一つは語学力です。そのころ、西洋では大企業の時代が到来し、論文や情報誌なども数多く出されました。電気工学科を卒業した人は、第二外国語でドイツ語を学び、英語とドイツ語を文献的にマスターしていたので、海外から書籍や雑誌などを取り寄せて外国の産業、文化、最新技術などを企業に取り込むことができます。例えば、三井三池炭鉱の團琢磨は、技師として能力を発揮するかたわらで、自身が米国のMITで学習した技術を、英語とドイツ語の本を通じてさらに深く学んでいました。三池で深刻な排水問題が発生したとき、学術書から情報を得て英国まで出掛けて、まだ実用化されていない当時最先端のデーヴィポンプ*を日本に持ち込み見事に解決しました。二つ目は賃金です。事務系より技術系の賃金が高い時代でした。法学部卒より電気工学科卒の給料のほうが高かったため、国産化という使命感もあって、技術者たちは会社を辞めることもなく研究開発に取り組み、次々と開発を進めます。日本の技術者たちは、例えば、世界的な発明となった提携先のGEのマツダランプを、東芝がライセンスを受けて芝浦製作所で製造しました。日本の技術者は反射光が強すぎる点に着目し、日本人ならではの発想で、曇りガラスで光を抑えた家庭用電球をつくり大ヒットしました。日立の小平浪平も一技術者として、英米の製品は必ず国産化できると確信を抱いていたと思います。技術能力を備えた新しい企業家の時代をつくったといえるでしょう。日立が大きく成長できたのも技術を重視する会社だからです。のちに経団連初代会長になった石川一郎は、帝大電気工学科の後輩ですが、電気産業を育てた実業家として小平浪平を誰よりも尊敬していました。

白井:ここまで日本の経営の歴史についてお話しいただきました。企業ごとに異なる企業文化の側面から、長期にわたり存続・発展し続ける企業には、どのような共通点があるとお考えですか。

由井:調子のよい状態のまま100年続く企業はありません。企業規模が大きいほど、浮き沈みも大きいものです。海外では、会社が沈んだ時期に経営者の判断で売却・買収が盛んに行われます。

欧米の大実業家といわれる人は、合併・買収で経営の腕を磨いています。米国のトランプ大統領もそうですね。20世紀初頭、U.S.スチールを世界の大会社に発展させたエルバート・ヘンリー・ゲーリーも合併・買収で大成功した人です。彼は一般の経営者とは異なる経歴を持ち、技術者ではありませんが、合併・買収の腕は傑出していました。ゲーリーによって「合併・買収を行う=実業家」というイメージが広まったほどです。ただ、日本では合併・買収は欧米諸国ほど盛んに行われないものの、会社は大きく成長し知名度も高くなると、どうしても“大会社病”にかかってしまいます。日本には年功序列があり、優良企業であるほど従業員も辞めないので、従来どおりのやり方を続けていれば低迷するのは必至です。

白井:ダイナミズムがなくなるわけですね。

由井:そうです。特に財務の優れた企業は、幹部も従業員も従来のやり方で良かれと思うため、ダイナミズムが乏しくなるのが避けられません。対照的な例が、かつてのキリンビールとアサヒビールです。1970~80年代のキリンは、優良企業でビール売上高首位、財務は無借金で配当も高い。一方、アサヒは借金が多く、業績も悪い。それが1990年代に入ってシェアが逆転、アサヒは上昇を続け、キリンは下降していきます。キリンの場合、財務だけを見れば、これほど優秀な大企業はほかにないといわれたほどでした。もちろん従業員たちもそう思っています。キリンでは、重役になれるのが50歳過ぎ、60歳以上まで勤めなければ常務以上の座につけませんでした。昔、社史編さんの件で重役たちとお会いすると全員年配の方でした。財務の良さに慢心すれば危機感が欠けてしまいます。成功体験や人材や資金は豊富にあるので、新たにウイスキー事業を始めて盛り返そうとしますが、結局キリンのウイスキーは失敗しました。キヤノンの場合も創業者が亡くなった後に賀来龍三郎が会社を立て直すまで、10年くらい厳しい状況に陥りました。企業経営には波があります。低くなったときの対応が非常に重要であり、ありきたりの年功序列や雇用制度なども見直さざるを得ない状況が10年、20年のうちに生ずるのではないでしょうか。「見直し」は、「進化」と考えればよいと思います。

白井:由井先生は数多くの企業の社史編さんを手掛けてこられました。最後に、社史を編さんされる際はどのような点に着目されるのかお聞かせください。

由井:社史の編さんは実証主義で、事実に基づかなくてはなりません。例えば、英国では社員が社史を書く場合、質を落とさないために学者がチェックするそうです。米国には第三者が書く社史は生命力が強いという説もあります。自社の社員が書くと褒めあげるだけになりがちです。韓国や中国にはボリュームがあるものの、褒め言葉を並べ立てた社史や伝記が多く、研究の役に立ちませんし、会社の将来にもあまり有用とは思われません。日本経営史の研究者である私が社史を編さんするときは、企業家のリーダーシップや組織の変遷を意識して中心に据えます。成長課題、周囲の環境の条件などを盛り込み、中心の筋立てに沿って財務とマーケティング、資金調達と販売などを順次取り上げるようにしてきました。米国には意思決定だけを重視してまとめた社史がありますが、意思決定する際の環境条件も重要です。最近は環境問題や社会福祉への取り組みなどを盛り込んだ社史も多く出てきました。社史にはこれという型が残念ながらありません。日本の場合は、経営史的立場が多くなりましたが、会社の名誉・名声が目的のもの、記録を残すための資料目的のものに分かれるようです。西洋の場合は偉人伝という長い伝統があるので、ある人物の功績をたたえることを大きな柱にして書かれます。その一方で、研究者が地道に丁寧に紡いでいく社史も少なくありません。私が英国留学したときに、英国人の学生から日本では社史はたくさん出ているが、それぞれ何が違うのかと聞かれました。各企業が歴史的な記念の時期に制作していることが多いと説明すると納得した様子でした。日本の社史に対する考え方も海外で受け入れられていると思います。米国は昔のほうが優れた社史が数多くありました。今は編さんが難しいのか少なくなりました。先ほどの資本主義の波と通じていると思います。会社がある程度まで成長するとファイナンスが優先され、企業理念は薄れてしまう。過去を振り返るとほとんどの会社がそうです。

白井:やはり最後は企業の理念や文化、そこに立ち返って考えなければいけませんね。

由井:そういうことですね。米国ではゴルフ場へ行くと、企業家でも金もうけいちずのタイプと文化的なタイプのグループにはっきり分かれており、服装も違うので一目でわかるという話を聞きました。ファイナンス重視で全てを支配するようになると危険です。金融資本は産業のためではなく、「営利のための営利」に陥りやすく、「雇用」と関係がなくなり、「社会悪」となりやすいのです。

白井:やはり「富に至る途は徳に至る途」。利益は大切ですが、徳のない経営になってはいけませんね。

由井:昔も今も、市場経済にはつきものだと思います。会社が大きくなれば、それだけ責任も大きくなりモラルも問われます。「経営は人なり」を重んじる日本ではなおさらです。組織の中で上に立つ人間ほどモラルも高くなくてはいけません。日本は生え抜き社員がトップに立つため、強い影響力を持ちます。外国に比べ日本の企業には、社外の人々の目からのチェック機能があまり働かないため、トップに立つ人間はより高い自覚とモラルを守ろうとする意識が必要です。英国、米国の経営者も倫理観が問われることを自覚していると思います。1960年代に経営の社会的責任論があり、1980年代初頭に再び経営の社会的責任論が学問的にも議論されました。さらに近年には、企業のガバナンスが問われています。

白井:本日は勉強になるお話をたくさん聞かせていただき、ありがとうございました。

今回は、日本経営史の第一人者である由井常彦先生から、経営環境が激しく変動する現代において、歴史から現代の企業が学ぶべきことについてお話しいただきました。日本企業の成功を支えてき た「インクリメンタル・イノベーション」や、企業が存続していくために必要なダイナミズムは、現代にも通じるものが多いと感じました。企業が繁栄していく中で、企業文化や理念が失われることで、企業が瓦解していくという歴史は大変示唆に富むものでありました。あらためて、経営者は「企業は人なり」を常に意識しながら経営する必要があると思いました。