研究員お勧めの書籍を独自の視点で紹介

2010年10月13日

近年、日本の産業競争力は急速に衰えているといわれている。しかし一方で、スイスの国際経営開発研究所(IMD)が発表する「World Competitiveness Yearbook 2010」によると、日本は科学論文数や研究開発費などの評価項目(科学インフラ)で、世界第2位であり、技術力指標の一つである国際特許出願件数も、米国に次ぎ世界第2位である。本書は、それなのに日本企業は、なぜ事業展開においてその競争力を十分に生かしきれていないのか、なぜ事業で勝てないのか、という問題意識に基づいて書かれている。著者である妹尾堅一郎氏は、東京大学知的資産経営総括寄附講座の特任教授であるが、民間企業勤務の経験もあるため、この問題点について民間企業と同じ目線で書いているように感じる。

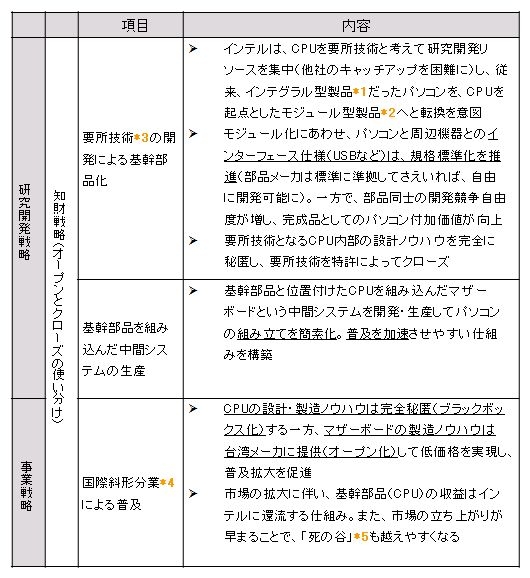

本書によると、日本企業は、画期的技術で製品を市場投入し、初期には高い世界シェアを誇るものの、次第にNIEs/BRICs諸国が追い付き始め、市場が成長するころにはシェアを落としていくというのが近年の典型的な負けパターンであるという。この現象は、DRAM、液晶パネルなどエレクトロニクス産業で顕著にみられる。その理由について本書は、NIEs/BRICs諸国との協業で製品を生み出す欧米勝ち組企業のビジネスモデルに日本企業が対抗できていないからだと述べている。また、勝ちパターンのビジネスモデルでは、技術やノウハウのオープンとクローズを巧みに使い分ける知的財産マネジメントの折り込みが徹底されていると分析している。勝ち組企業のビジネスモデルの代表例の一つとしてインテルのCPUを挙げている。インテルは、パソコンのCPUを事業戦略上の基幹部品と考え、CPUを中心としたビジネスモデルを構築した。その要諦は、技術のオープン標準化と完全ブラックボックス化を適切に組み合わせた戦略を推進したことにある。その概略を以下(表1)にまとめる。

表1:インテルのビジネスモデル

表1:インテルのビジネスモデル

本書は、日本発の画期的技術を使ったエレクトロニクス製品が、グローバル市場で普及段階に入ると惨敗してしまう原因は、日本企業がこのようなビジネスモデルを正しく認識できていないことによるものだと述べている。そして、インテルの事例が、単にエレクトロニクス産業で起こった特殊な例だととらえるのではなく、日本企業が、ここから勝ちパターンのエッセンスを学ぶことの重要性を説いている。評者が本書をおすすめする理由はまさにこの点にある。本書は、さまざまな分野のモノづくりに携わる人々が、自社の事業戦略をあらためて見つめ直すきっかけを与えてくれると考える。

例えば、鉄道や発電、上下水道などのいわゆる社会インフラビジネスは、一見、エレクトロニクス産業とは全く異なる事業領域のようにみえる。しかし、インテルの事例に学ぶビジネスモデルは、日本企業が社会インフラビジネスを海外展開する際にも共通する、極めて重要な論点があることに気付くであろう。これを鉄道ビジネスの例に照らし合わせてみると、現在、欧州企業は、コスト競争力強化のため車両部品を「モジュール化」して部品の共通化を進めている。また、日本は、独自規格で発展してきた日本の鉄道システムを海外へ輸出する際、欧州が中心となって進めている鉄道システムの「国際標準化」の動きに対応する必要に迫られている。このようなモジュール化や国際標準化の動向に日本企業が対応する場合、(1)自社の要所技術は見極められているか、(2)技術やノウハウのオープンとクローズは適切に使い分けているか、(3)国際的な協業による普及促進も視野に入れ、自社に利益が還流する事業戦略となっているか、そして最後に、(4)これら3点が一貫した戦略となっているかについて再確認する必要があるのではないだろうか。実は、国際標準化とモジュール化は互いに関係が深く、国際標準で技術がオープンになれば、モジュール化がしやすくなり、一気にコモディティ化へと進展する可能性がある。これは自社の技術優位性が消滅することをも意味する。この潮流の事業戦略上の意味をよく検討し、要所技術を見極め、いかにしてクローズされた領域とオープン領域を使い分けるかという検討がますます重要となろう。鉄道システムビジネスは、あくまで一例であるが、これに限らず、モノづくり分野に携わる人であれば、自社の戦略に照らし合わせ考えてみて、見逃しているかもしれない新たな視点を発見することができるかもしれない。

本書の中で、「新興国をパートナーとみるべき」と論じていることについては評者も同意するところである。しかし、先進国が主導権を持つ「国際『斜形』分業」の実現は難易度が高いだろう。というのも、新興国の中でも特に中国では、有力企業の成長が著しく、また国家レベルの支援もあって、一部の業界では既に先進国企業と互角以上の競争を展開しつつあるからである。かつて中国企業の多くは、低廉な労働力の提供者として国際水平分業に組み込まれていたが、一部の有力企業は、先進国に依存する組み立て中心の下請け的ビジネスモデルから脱皮し、コア部品や高精度の製造装置など、すべてを自社で内製化する垂直統合型の事業戦略を指向し、グローバル市場に進出し始めている。今後、日本企業には、自社と新興国企業との相対的な強みと弱みを分析し、いかに相互補完的な関係を構築できるかが問われるだろう。

著者は、後書きで、「本書を教科書としてではなく、一種の啓発書として書いた」と記している通り、本書を読んだ企業の研究者や技術者、事業部門の企画担当者が、自社の事業戦略と知的財産との関係をあらためて整理し、勝ちパターンを見つけるための気付きを与えることを目的として書かれている。著者は、企業がそうしたグローバル市場で勝つ戦略を立案できる「軍師」を育成することの必要性を説いている。

モノづくりに深く携わってきた人は、本書の細部で異論を唱えたくなる部分もあるかもしれない。しかし、総論では「技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか」という問題の本質を議論している良書であると評者は考える。日本のモノづくり全般に内在する問題を取り上げたものであり、今後ますます多くの日本の技術や製品が海外で活躍するためにも、すべてのモノづくり関係者に一読いただきたい一冊である。

本書は、日本発の画期的技術を使ったエレクトロニクス製品が、グローバル市場で普及段階に入ると惨敗してしまう原因は、日本企業がこのようなビジネスモデルを正しく認識できていないことによるものだと述べている。そして、インテルの事例が、単にエレクトロニクス産業で起こった特殊な例だととらえるのではなく、日本企業が、ここから勝ちパターンのエッセンスを学ぶことの重要性を説いている。評者が本書をおすすめする理由はまさにこの点にある。本書は、さまざまな分野のモノづくりに携わる人々が、自社の事業戦略をあらためて見つめ直すきっかけを与えてくれると考える。

例えば、鉄道や発電、上下水道などのいわゆる社会インフラビジネスは、一見、エレクトロニクス産業とは全く異なる事業領域のようにみえる。しかし、インテルの事例に学ぶビジネスモデルは、日本企業が社会インフラビジネスを海外展開する際にも共通する、極めて重要な論点があることに気付くであろう。これを鉄道ビジネスの例に照らし合わせてみると、現在、欧州企業は、コスト競争力強化のため車両部品を「モジュール化」して部品の共通化を進めている。また、日本は、独自規格で発展してきた日本の鉄道システムを海外へ輸出する際、欧州が中心となって進めている鉄道システムの「国際標準化」の動きに対応する必要に迫られている。このようなモジュール化や国際標準化の動向に日本企業が対応する場合、(1)自社の要所技術は見極められているか、(2)技術やノウハウのオープンとクローズは適切に使い分けているか、(3)国際的な協業による普及促進も視野に入れ、自社に利益が還流する事業戦略となっているか、そして最後に、(4)これら3点が一貫した戦略となっているかについて再確認する必要があるのではないだろうか。実は、国際標準化とモジュール化は互いに関係が深く、国際標準で技術がオープンになれば、モジュール化がしやすくなり、一気にコモディティ化へと進展する可能性がある。これは自社の技術優位性が消滅することをも意味する。この潮流の事業戦略上の意味をよく検討し、要所技術を見極め、いかにしてクローズされた領域とオープン領域を使い分けるかという検討がますます重要となろう。鉄道システムビジネスは、あくまで一例であるが、これに限らず、モノづくり分野に携わる人であれば、自社の戦略に照らし合わせ考えてみて、見逃しているかもしれない新たな視点を発見することができるかもしれない。

本書の中で、「新興国をパートナーとみるべき」と論じていることについては評者も同意するところである。しかし、先進国が主導権を持つ「国際『斜形』分業」の実現は難易度が高いだろう。というのも、新興国の中でも特に中国では、有力企業の成長が著しく、また国家レベルの支援もあって、一部の業界では既に先進国企業と互角以上の競争を展開しつつあるからである。かつて中国企業の多くは、低廉な労働力の提供者として国際水平分業に組み込まれていたが、一部の有力企業は、先進国に依存する組み立て中心の下請け的ビジネスモデルから脱皮し、コア部品や高精度の製造装置など、すべてを自社で内製化する垂直統合型の事業戦略を指向し、グローバル市場に進出し始めている。今後、日本企業には、自社と新興国企業との相対的な強みと弱みを分析し、いかに相互補完的な関係を構築できるかが問われるだろう。

著者は、後書きで、「本書を教科書としてではなく、一種の啓発書として書いた」と記している通り、本書を読んだ企業の研究者や技術者、事業部門の企画担当者が、自社の事業戦略と知的財産との関係をあらためて整理し、勝ちパターンを見つけるための気付きを与えることを目的として書かれている。著者は、企業がそうしたグローバル市場で勝つ戦略を立案できる「軍師」を育成することの必要性を説いている。

モノづくりに深く携わってきた人は、本書の細部で異論を唱えたくなる部分もあるかもしれない。しかし、総論では「技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか」という問題の本質を議論している良書であると評者は考える。日本のモノづくり全般に内在する問題を取り上げたものであり、今後ますます多くの日本の技術や製品が海外で活躍するためにも、すべてのモノづくり関係者に一読いただきたい一冊である。