研究員お勧めの書籍を独自の視点で紹介

2019年7月25日

デジタル技術を活用し、サプライチェーンの総合的な生産性を高める取り組みが広がりつつある。このような状況において、物流企業をはじめとするサプライチェーンを担う事業者は、倉庫の自動化や自動運転などの個々の要素技術・ノウハウの強化だけではなく、包括的な戦略の構築が求められている。

本書の著者は、サプライチェーンに関する世界最大の教育・研究機関であるジョージア工科大学ロジスティクス研究所の創立者であり、これまで5万人以上の経営者、実務者にサプライチェーン戦略に関する講義を行った実績がある。また、自ら立ち上げたコンサルティング会社が提供するサプライチェーン最適化の分析フレームワークは、P&Gやホンダなど100社以上に導入されている。

筆者が提唱する分析フレームワークは、在庫管理、輸配送、ウェアハウジングなどの個別機能における管理・戦略構築手順から、サプライチェーン全体最適化に至るまでの理論や手法を示すものである。本書ではこの分析フレームワークによって、二つのサプライチェーン全体最適化の方向性を明らかにすることができると述べている。

一つ目は、全体最適の観点からの「目的関数の設定」である。本書では、“最適化とは、与えられた制約条件の下で、目的関数を最大もしくは最小にする解を求めること”としている。例えば、東京から大阪までの移動手段を選択する際に、“24時間以内に到着”かつ“公共交通機関を使用”を与えられた制約条件とし、目的関数を“最も金額が安い”と設定した場合、自家用車や新幹線ではなく夜行バスが最適解となるというものだ。このように複数の選択肢から意思決定する場合、所与の制約条件の下に目的関数の設定を行うことで、初めて何を“最適”とするか判断が可能となる。つまり、目的関数をどのように設定するかが、最適化の鍵と言える。

しかし、大抵の企業では、目的関数がプロジェクトなどのKPIとして、部門ごとに設定されており、それらの整合性が全社で取れていないと筆者は指摘する。具体的には、サプライチェーンマネジメント部門が、在庫の極小化を目的関数とする一方、社内の各部門は、製造コスト低減、調達コスト削減、商品ポートフォリオ拡充など、個別の目的関数が設定されている場合である。もし、これらの目的関数を元に個別最適化が進むと、例えば、製造コスト低減のための大量生産、調達コスト削減のための大量ロットでの購買、商品ポートフォリオ拡充のための新商品の追加などにより過剰在庫が発生し、サプライチェーンの全体最適化が停滞してしまう可能性がある。このような、部門間の未調整の背後にある矛盾した目的関数の設定が、組織全体の機能不全を引き起こしていると筆者は指摘する。

これに対し、全体最適の観点からは、このようなトレードオフが生じる個別の目的関数ではなく、サプライチェーン全体の包括的な目的関数を設定する必要があるとしている。具体的には、財務評価指標としてトータル・サプライチェーン・コスト(表1)の最小化と、サービス評価指標としてパーフェクト・オーダー・パーセンテージ(POP)(表2)の最大化が挙げられており、本書では、これらを組み合わせて目的関数として管理することが強く推奨されている。

トータルサプライチェーンコストとは、在庫管理、輸配送、ウェアハウジングにわたるサプライチェーン全体を対象に多面的で正確なコスト把握を可能とする指標であり、一般的に認識されている実発生ベースのコストではなく、在庫における機会損失コストや、倉庫管理・運営における資本コストなどを管理項目に織り込んでいる。また、POPとは、サプライチェーンの横断的なサービス品質評価を可能とする指標であり、 “最終顧客のオーダー満足“を得るための一連の業務プロセスを九つの項目に整理した上で数値化し、積算することで、サービス品質を総合的に評価するものである。そして、筆者はこれらの指標を統合するため、トータルサプライチェーンコストを総パーフェクトオーダー件数(特定期間での総オーダー件数×POP)で割って算出する「パーフェクトオーダー1件当たりのトータルサプライチェーンコスト」の最小化を全体最適化の目的関数として提案し、その重要性を訴えている。

この目的関数の設定は、供給側のコスト(財務評価指標)と需要側の満足(サービス評価指標)の最適なバランスを見極め、双方を包含したサプライチェーン管理を実現する有効な手段になり得る。

また、実際の分析に当たっては最新かつ、きめ細かなデータの収集が必要になる。特にPOPについては、紙帳票で管理しているピッキング・梱包(こんぽう)作業や、手入力により作成している請求書発行などのデジタル化が重要であり、例えば、AIと組み合わせたOCR技術*1やブロックチェーンを活用したスマートコントラクトを導入することで、分析精度が飛躍的に向上する余地があると評者は考える。

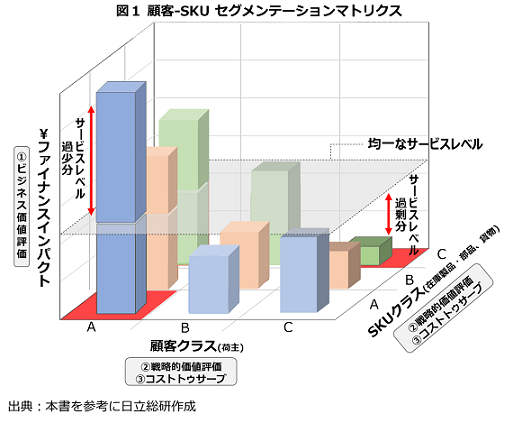

二つ目は、顧客やSKU*2の「セグメンテーションの徹底」である。セグメンテーション基準は、①自社の売上、ROIなど財務数値に対する顧客やSKUごとの貢献度を測る「ビジネス価値評価」、②顧客自身やSKU自身の売上高CAGR*3などの成長性や、店舗などの販売チャネル数などによる「戦略的価値評価」、③顧客やSKUへのサービス提供における相対的な難易度(物理的作業性、変動性など)を表す「コスト・トゥ・サーブ」が挙げられている。そして、これらに基づき、顧客とSKUの自社ビジネス全体における価値を評価し、クラス分けをすることで、次の二つの効果が期待できるとしている。

まず、サプライチェーンの複雑性を解消する効果である。実際に本書では、SKUごとの純利益額をパレート分析*4し、不振セグメントと評価されたSKUを排除することで、在庫の削減やSKUごとに発生していたマーケティング費など年間2,000万ドル以上の管理コスト削減を実現した部品メーカーの事例が挙げられている。

セグメンテーションを素早く繰り返し、不採算の顧客・不振SKUをタイムリーに排除することは、商流の小口化・多頻度化が進み、複雑化しているサプライチェーン管理・運営業務の簡素化を可能にする有効な施策だと評者は考える。

次に、サービスレベルを適正化する効果である。顧客やSKUの価値評価をしないのは、すべての顧客とSKUが等しい価値を持ち、均一なサービスリソースを割り当てるべきと言っているのと同じと著者は述べている。つまり、サービスレベルを顧客やSKUごとに定義せず、全クラスで同じサービスを行う場合、下記の図1における顧客クラスA - SKUクラスAは、本来受けるべきサービスより低いサービスを受け、逆に顧客クラスC-SKUクラスCは過剰なサービスを受けていることを許容することになる。

本書でも指摘している通り、物流業はメーカーや小売など、他のサプライチェーンのプレイヤーと比べ、先進的・革新的な取り組みが遅れている。実際に、ほとんどの物流企業は顧客やSKU価値をセグメンテーションにより可視化することができておらず、提供するサービスレベルが過剰もしくは過小かどうかを定量的に把握していない状況にあると、評者は考える。

これに対して、例えば、3PL*5企業はデジタル技術を活用し、ビジネス価値、戦略的価値、コスト・トゥ・サーブの視点によるセグメンテーションを徹底し、顧客クラス - SKUクラスを明確化することで、それにマッチした松・竹・梅のサービスレベルメニューを提供できる可能性がある。また、サービスレベルの適正化は、物流需要のボラティリティ拡大と人手不足が深刻化している物流業界にとって、自社リソースの最適配分にもつながる有用な処方箋だと考える。

著者が示している目的関数の設定やセグメンテーションを、実務レベルに落とし、現場で活用するためには、個別企業の現状レベルに応じた指標のベンチマーキングや、複数の部門・企業間を跨(また)いだ徹底したデータ収集・分析を必要とする点など、運用面と技術面の両面における課題も想定される。しかし、全体最適のための原理原則と、取り組むべき施策が体系的に整理されている本書は、多くの経営者・管理者層にとって、終わりのないサプライチェーン改革に取り組む上での参考になり得る。